目次

「子供にメガネが必要と診断されたけれど、費用はどのくらいかかるのだろう」と不安な方もいるのではないでしょうか。特に、子供の視力は変わりやすく、頻繁な買い替えが必要になることもあります。

実は、特定の条件を満たせば、子供のメガネの購入費用は各保険者から療養費(健康保険負担分)が支給される対象となり、自治体の助成金も受け取れるのです。

今回は、子供のメガネに療養費が支払われる条件から、支給金額、申請の具体的な流れまでを分かりやすくご紹介します。

子供のメガネは

保険適用になる?

9歳未満の子供が弱視や斜視などの治療のために作製するメガネは、健康保険から療養費が出る対象であり、また居住自治体の子供医療費助成制度を併用できる場合も多くなっています。

対象となる条件や上限金額、申請手続きが決まっているため、事前にしっかり確認しておきましょう。

子供の治療用・弱視メガネの対象者

助成を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。大人用のメガネや、単なる視力補正用のメガネは対象外となるため注意が必要です。

- 健康保険に加入していること

- 対象年齢が9歳未満であること

- 医師から「弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正」のいずれかの診断を受け、治療のためにメガネが必要であると証明されていること

- 前回の給付から一定期間が経過していること

一定の期間とは、5歳未満の場合は前回の給付から1年以上経過、5歳以上の場合は前回の給付から2年以上経過した場合です。

子供の治療用・弱視用眼鏡の助成額の上限

子供の治療用・弱視用眼鏡の購入費用として支給される金額には上限が定められています。2024年4月現在、上限額は40,492円で、そのうち支給されるのは健康保険負担分です。ただし、上限額は改正される場合があるため、事前に確認してください。

健康保険支給額

健康保険から支給される金額は、子供の年齢によって異なります。

- 未就学児(6歳未満):購入費用の8割

- 就学児(6歳以上9歳未満):購入費用の7割

残りの2割~3割の自己負担分については、多くの自治体で「子供医療費助成制度」が適用され、最終的な自己負担は0円~数百円程度になるケースがほとんどです。

【計算例1】30,000円のメガネを購入した場合の保険支給額

- 未就学児: 30,000円×0.8=24,000円

- 就学児: 30,000円×0.7=21,000円

【計算例2】50,000円のメガネを購入した場合の保険支給額(上限額を超過)

- 未就学児: 40,492円×0.8=32,393円

- 就学児: 40,492円×0.7=28,344円

子供医療費助成制度の内容は自治体によって異なるため、詳しくはお住まいの市区町村の担当窓口にご確認ください。

子供の治療用・弱視メガネを

申請するには

申請は、自動的に行われるものではなく、自分で手続きする必要があります。書類に不備があると支給が遅れる原因にもなるため、事前に流れを把握し、必要なものを漏れなく準備しましょう。申請先は、主に「加入している健康保険」と「居住地の自治体」の2か所です。

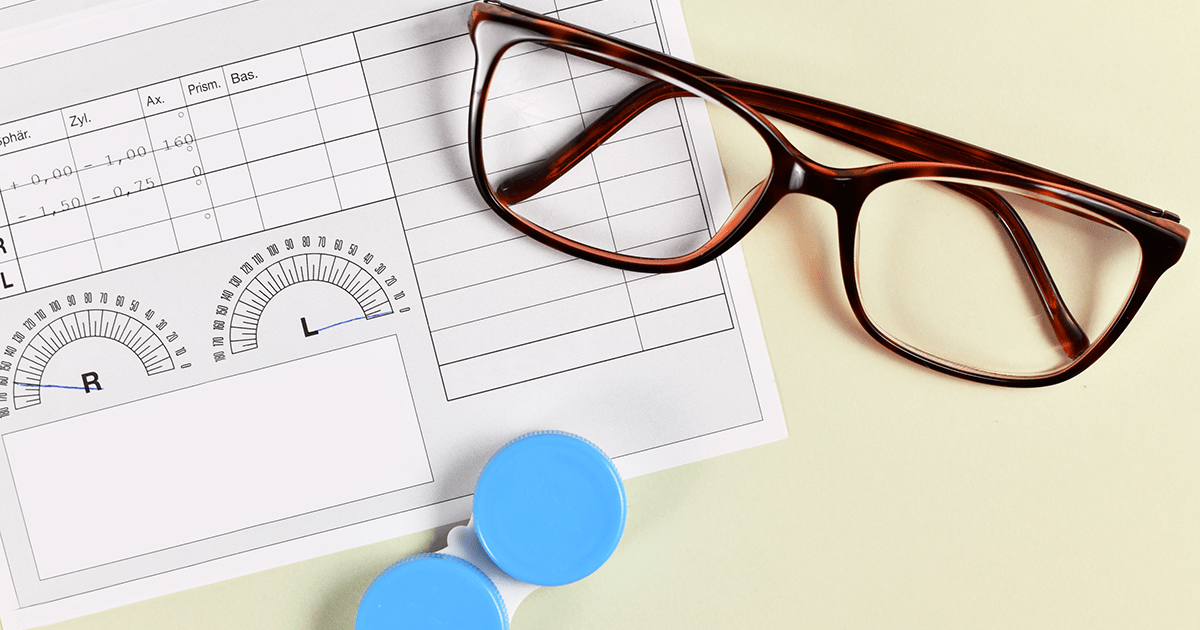

必要書類

申請には主に以下の書類が必要です。加入している健康保険組合によって書式が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

- 療養費支給申請書

- 医師の作製指示書(処方箋)の写し

- メガネ購入時の領収書(原本)

申請書は、ご加入の健康保険組合や、国民健康保険の場合は市区町村の窓口で入手が可能です。ウェブサイトからダウンロードできる場合も多くなっています。

領収書の宛名は子供の氏名(フルネーム)で発行してもらいましょう。但し書きには「弱視治療用眼鏡代」と明記し、フレームとレンズそれぞれの金額が分かる内訳を記載してもらうと、より確実です。

協会けんぽにご加入の場合

全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は、以下のページから申請書をダウンロードできます。必要事項を記入し、ほかの必要書類とともに管轄の支部へ郵送または持参して提出してください。

健康保険療養費支給申請書:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r56/

申請の手順

申請は以下の手順で行います。

- 眼科を受診する

- メガネ店でメガネを作製・購入する

- 健康保険へ申請する

- 支給決定・振込

- 自治体へ子供医療費助成を申請する

最初に眼科で医師の診察を受け、「治療用眼鏡等作成指示書」を発行してもらい、メガネを作製しましょう。メガネの購入代は、一度全額自己負担で支払う必要があります。必ず領収書を受け取りましょう。

「療養費支給申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて、加入している健康保険の窓口に提出します。申請が受理されると、後日「支給決定通知書」が届き、指定した口座に保険適用分(7割または8割)が振り込まれるという流れです。

その後、健康保険の支給決定通知書と、自治体指定の書類(領収書のコピーなど)を持参し、お住まいの市区町村の担当窓口で自己負担分の助成を申請します。

助成金受け取り方

助成金は健康保険と自治体の2段階で受け取る形が一般的です。まず、申請から1~3ヶ月後に健康保険から購入費用の7割(または8割)が振り込まれます。その後、健康保険から送られてくる支給決定通知書と領収書のコピーなどを持参して居住地の自治体に、忘れずに残りの自己負担分の助成を申請しましょう。

自治体の手続きが完了すると、後日、指定口座に差額分が振り込まれますが、この流れにより、最終的な自己負担額が確定します。

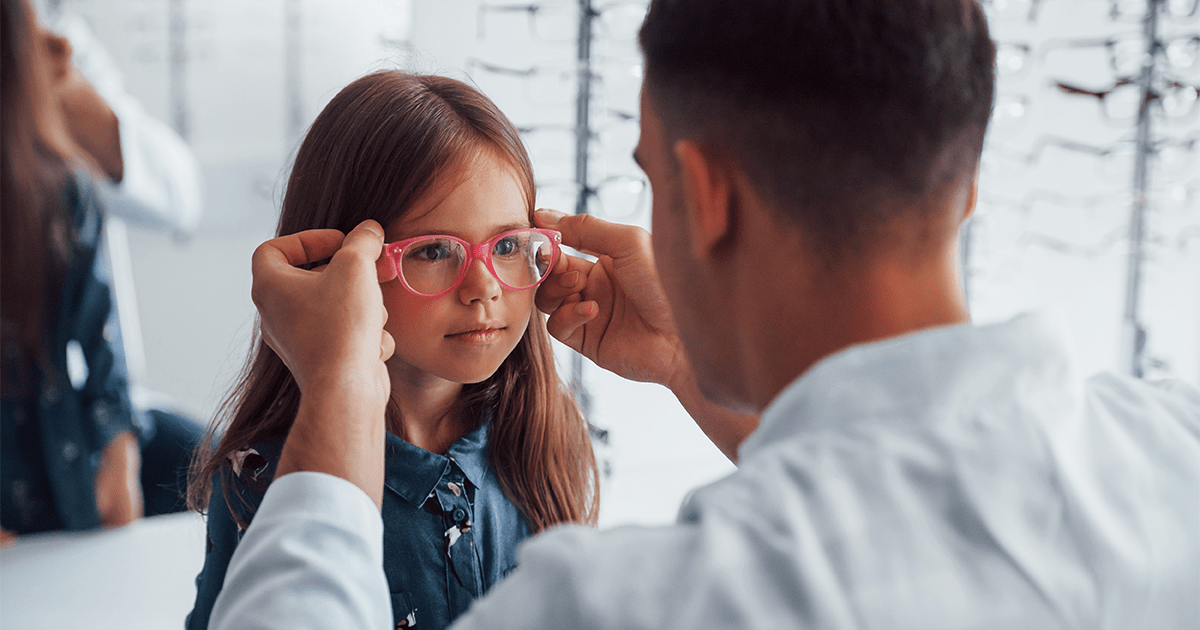

メガネを購入する際の流れ

眼科で作成指示書(処方箋)を受け取り、眼鏡店で購入しましょう。

- 処方箋の提出

- フレーム選び

- レンズ選び

- 購入・支払い

- 受け取り・フィッティング

まず眼科で発行された作成指示書を眼鏡店に提出してください。子供の顔のサイズに合い、活発な動きにもずれたり壊れたりしにくい、丈夫で安全なフレームを選びましょう。

レンズは処方箋に基づき決定しますが、必要があれば傷や汚れに強いコーティングなどを追加することも可能です。メガネを購入後、申請に必要な領収書を忘れずに受け取りましょう。

メガネの受け取り時には、子供の顔に正しくフィットするよう、細かく調整(フィッティング)してもらうことが非常に重要です。

メンテナンスの頻度

子供は大人よりも動きが活発で、メガネが歪んだりずれたりしやすい特徴があります。また、子供のメガネは、治療効果を最大限に発揮させるために、定期的なメンテナンスが欠かせません。

● 9歳未満の場合

医師の指示に従い、定期的に眼科検診を受けましょう。活発に動いて歪みが生じやすいため、1ヶ月に1回程度を目安に眼鏡店で調整してもらうのが理想です。ズレたメガネをかけ続けると、正しい効果が得られなくなるため注意が必要です。

● 9歳以上の場合

保険適用の対象外にはなりますが、成長期は視力が変化しやすいため、定期的な眼科受診を継続することが推奨されます。メガネのメンテナンスは、3ヶ月に1回程度を目安に行い、快適な見え方を維持しましょう。

よくある質問

ここでは、スペアや医療費控除など、子供の治療用メガネの保険適用に関するよくある質問について回答します。疑問が解決する可能性がありますので、ぜひご一読ください。申請前に、疑問をすべて解消しておくと安心です。

国民健康保険と社会保険で負担額は同じですか?

はい、同じです。この制度は国の基準に基づいているため、ご加入の健康保険の種類(国民健康保険、協会けんぽ、会社の健康保険組合など)によって、支給の条件や上限額が変わることはありません。子供の年齢に応じた保険給付の割合(未就学児は費用の8割、就学児は7割)や、支給上限額は全国一律で適用されます。

治療目的の子供用メガネも医療費控除の対象ですか?

医療費控除の対象となります。眼科医の診断に基づき作製した治療用のメガネは、医療行為の一環と見なされるためです。ただし、控除の対象となるのは、健康保険や自治体からの補助金を差し引いた後に、自分が最終的に負担した金額です。確定申告の際に必要となるため、領収書や支給決定通知書は大切に保管しておきましょう。

治療目的の子供用メガネは申請が通れば何回でも作れますか?

更新には条件があります。5歳未満のお子様は前回の購入から1年以上、5歳以上9歳未満のお子様は2年以上経過していれば、再度申請が可能です。ただし、期間内での破損などによる再作製は原則として対象外のため、メガネ店の保証サービスなどを確認しておくと安心です。

治療目的の子供用メガネ、スペアも作れますか?

スペアは保険適用対象外のため作れません。この制度は、あくまで治療に必要不可欠な1本に対して費用が支給されるものです。そのため、紛失や破損に備えるための予備のメガネ(スペア)を購入した場合は、全額自己負担となります。万が一の破損が心配な場合は、購入するメガネ店の保証サービスなどを活用し、大切な1本を修理しながら使うことをおすすめします。

治療目的の子供用メガネ、ケースも対象に入りますか?

対象には入りません。保険給付の対象となるのは、治療の目的を果たすメガネ本体(フレームとレンズ)の費用のみです。メガネケースやメガネ拭き、くもり止めスプレーといった付属品やメンテナンス用品の費用はすべて対象外となります。領収書を発行してもらう際は、メガネ本体の価格と付属品の価格が分けて記載されているか確認しましょう。

まとめ

今回は、子供の治療用メガネに関する保険適用と補助金についてご紹介しました。高額になりがちな子供のメガネ費用も、制度を正しく利用すれば負担を大きく減らせます。

申請には眼科医の指示書や領収書など、揃えるべき書類がいくつかあります。手続きをスムーズに進めるためにも、本記事の内容を参考に、不明な点は加入している健康保険や居住地の自治体に確認しながら、忘れずに申請しましょう。