目次

「子供が目を細めてテレビを見ている」「学校の視力検査で引っかかってしまった」など、親として小学生のお子さんの視力低下に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

近年、スマートフォンやタブレット学習の普及により、子供の近視は増加傾向にあります。子供の近視は進行が早く、放置すると将来的に強度近視に由来した目の病気につながる可能性もあるため、早期の対策がとても重要です。

この記事では、小学生が近視になる要因や主な症状、日常生活でできる予防策、さらに眼科で行われる専門的な治療法まで詳しくご紹介します。

小学生がなりやすい近視とは?

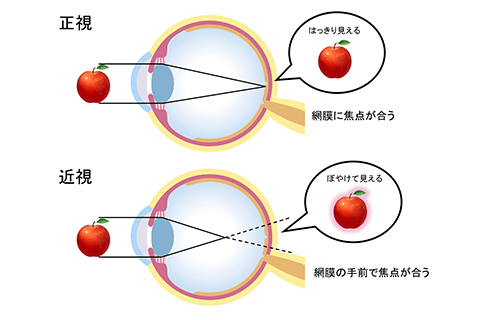

近視とは、目に入ってきた光が網膜(目の奥にあるスクリーン)よりも手前でピントを結んでしまい、遠くのものがぼやけて見える状態のことです。「近眼(きんがん)」とも呼ばれます。

近視の主な原因は、眼球の長さ(眼軸長:がんじくちょう)が正常よりも前後に伸びてしまうことです。眼軸長が伸びすぎると、網膜に届く前に網膜の手前で焦点が結んでしまうため、ピントが合わなくなります。特に小学生の時期は、体が成長すると同時に眼軸長も伸びやすいため、近視が発症・進行しやすいと考えられています。一度伸びてしまった眼軸長は、残念ながら自然に短くなることはありません。

近視の強さの段階

近視の強さは「ディオプター(D)」という単位で表され、数値がマイナス(-)側になればなるほど強い近視であることを示します。これはメガネやコンタクトレンズの度数とほぼ同じ意味です。近視は一般的に以下のように分類されます。

- 軽度近視: -0.5D以上 〜 -3.0D未満

- 中等度近視: -3.0D以上 〜 -6.0D未満

- 強度近視: -6.0D以上

例えば、軽度近視の-2.5Dの場合、あと-3.5D進むと強度近視の仲間入りとなります。小学生の近視は平均して年間-0.5Dほど進行するといわれますが、進行が速い子供の場合は年間-1.0D以上進むこともあります。小学校低学年で中等度近視と診断された場合、対策を講じなければ、卒業までに強度近視になってしまうリスクが非常に高い状態といえます。

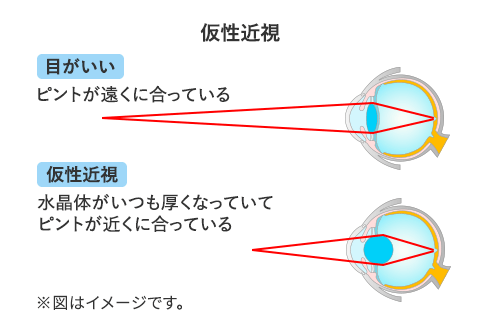

「真性近視」と「仮性近視」の違い

子供の視力低下には、大きく分けて「真性近視」と「仮性近視」の2種類があります。

・真性近視(軸性近視)

眼球の長さ(眼軸長)が物理的に伸びてしまった状態です。これは体の成長や遺伝、生活習慣などが要因となって起こります。一度伸びた眼軸は元に戻らないため、自然に治ることはありません。治療の目的は、この眼軸長の伸びをいかに緩やかにするか(=近視の進行をおさえるか)になります。

・仮性近視(偽近視)

病的な近視ではなく、一時的に近視のような状態になっていることを指します。私たちの目には、近くを見る時にピントを合わせるための筋肉(毛様体筋)があります。スマートフォンやゲーム、読書などで近くを長時間見続けると、この筋肉が緊張しっぱなしになり、うまく力を抜けなくなってしまいます。その結果、遠くを見ようとしてもピントが合わず、一時的に視力が低下します。

仮性近視の段階であれば、目の緊張をほぐす点眼薬(調節機能改善薬)の使用や、生活習慣の改善によって視力が回復する可能性があります。ただし、この緊張状態を放置すると、やがて眼軸長が伸びる真性近視へ移行してしまうと考えられているため、仮性近視と診断された場合でも油断は禁物です。

要チェック!

小学生に多い近視の症状

小学生の子供は、自分から「見えにくい」と正確に訴えることが難しい場合があります。保護者の方が日常生活の中で以下のようなサインに注意しましょう。気づいた時には、近視が始まっているか、進行している可能性があります。

- 目を細めて遠くを見ようとする(ピンホール効果といい、目を細めると一時的にピントが合いやすくなるため)

- テレビやタブレットに以前より近づいて見る

- 黒板の字が見えにくいと訴える

- 集中力がなくなった、飽きっぽくなった(見えにくさから疲れやすくなっている可能性がある)

- 屋外で遊ぶ時に眩しそうにする (近視の初期症状として、光に過敏になることがある)

- 頭痛や肩こりを訴える (見えにくさをカバーしようと目に負担がかかっているサイン)

これらの症状が見られたら、早めに眼科を受診して正確な目の状態を検査してもらうことが大切です。

小学生の近視は増加傾向にある

近年、小学生の近視は著しく増加しています。文部科学省が発表した「令和5年度学校保健統計調査」によると、裸眼視力が1.0未満の小学生の割合は約37.8%にのぼりました。裸眼視力1.0未満の者の割合は、学校段階が進むにつれて高くなっており、小学校で3割を超え、中学校では約6割、高等学校では7割近くとなっています。

裸眼視力低下の主な原因と考えられているのは、近視です。近視増加の背景には、次にご紹介する環境要因が大きく影響していると指摘されています。

小学生が近視になる要因

小学生が近視になる要因は、「環境要因」と「遺伝要因」の2つに分けられます。かつては遺伝的な影響が大きいとされていましたが、近年の急激な近視人口の増加は、環境要因によるところが大きいと考えられています。

環境要因

環境要因として最も影響が大きいとされるのが、近くを見る作業の増加です。

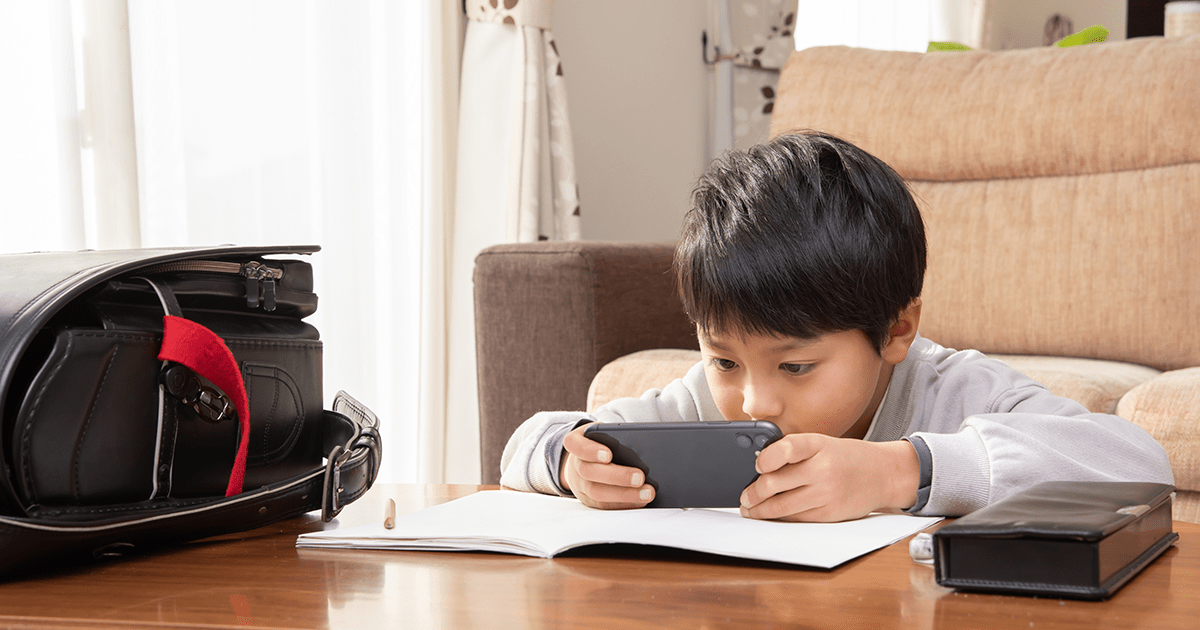

- スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機の普及

- GIGAスクール構想による1人1台の学習用タブレット導入

- コロナ禍を経たオンライン学習の普及

- 塾や習い事などによる勉強時間の増加

こういった要因により、子供が至近距離で画面や文字を見続ける時間が圧倒的に増えました。近くを長時間見続けることは、目のピント調節筋(毛様体筋)に過度な緊張を強いるだけでなく、眼軸長が伸びる原因になると考えられています。

また、「屋外活動時間の減少」も近視の大きな要因です。令和5年度「児童生徒の近視実態調査事業近視実態調査」では、学校の授業や休み時間以外で屋外にいる時間(登下校の時間は除く)が「90分以上120分未満」の場合、「30分未満」の場合と比べ、視力低下との関連が小さいことが示唆されています。

遺伝要因

近視には遺伝的な側面もあります。様々な調査で、両親ともに近視でない場合と比べ、親のどちらかが近視の場合、子供の近視発症リスクとの関連が大きいことが分かりました。両親ともに近視の場合、そのリスクは約2.5倍になるとの報告もあります。

両親が近視の場合は、子供が近視になる可能性が高いことを認識し、後述する環境要因(生活習慣)に人一倍気をつける必要があります。

小学生の近視に対策が必要な理由

特に小学生の時期に近視対策が必要な理由は、主に2つあります。

1. 近視の進行スピードが速いから

子供の近視は、体の成長とともに進行します。特に6歳から12歳の小学生の時期は眼軸長が最も伸びやすく、近視の進行スピードが非常に速いのが特徴です。この時期に何も対策しないと、あっという間に中等度近視や強度近視へと悪化してしまいます。

2. 将来の深刻な目の病気のリスクが高まるから

近視が進行して「強度近視(-6.0D以上)」になると、将来的に失明につながる可能性のある深刻な目の病気のリスクが格段に高まります。

強度近視が引き起こすおそれのある目の病気は、以下のとおりです。

- 網膜剥離(もうまくはくり):眼軸長が伸びて網膜が引き伸ばされ、薄くなって穴が開き、剥がれてしまう病気。

- 緑内障(りょくないしょう):視神経が圧迫されて視野が欠けていく病気。強度近視の人は、近視でない人より数倍リスクが高い。

- 近視性黄斑変性(きんしせいおうはんへんせい):網膜の中心部(黄斑)が変性し、物が歪んで見えたり、中心が見えなくなったりする病気。

一度強度近視になってしまうと、これらの病気のリスクは生涯続きます。小学生の間にいかに近視の進行をおさえ、将来の強度近視を防ぐかが、子供の目の健康寿命を守る上で極めて重要です。

小学生の近視進行の予防策4つ

近視の進行を完全に止めることはできませんが、日常生活を工夫することで、近視進行スピードを緩やかにすることは可能です。今日からご家庭で始められる4つの予防策をご紹介します。できることから始めてみましょう。

近くを見る作業は休憩を挟む

最も重要な対策は、目の負担を減らすことです。子供は適切に声掛けすると、自分でも進んで行ってくれます。以下の点を注意しましょう。

- 30cm以上の距離を保つ:スマートフォン、タブレット、本、ノートなど、近くのものを見る際は、最低でも目から30cm以上離すように習慣づけましょう。

- 20-20-20ルール:「20分間近くを見たら、20フィート(約6m)先を20秒間見る」というルールが国際的に推奨されています。これが難しい場合でも、最低30分に1回は窓の外や部屋の奥など、遠くを見て目を休ませるように声かけをしてください。

- 正しい姿勢と明るさ:寝転がってスマホを見たり、暗い部屋で本を読んだりするのは禁物です。必ず正しい姿勢で、十分な明るさの室内で作業させましょう。

屋外で過ごす時間を設ける

近視進行をおさえるために最も効果的とされるのが「アウトドア活動」です。1日2時間(または1週間で合計14時間)程度、屋外で過ごす子供は近視になりにくいことが分かっています。登下校の時間や週末には、公園で過ごしたり屋外スポーツをしたりするなど、実行可能なことを検討してみましょう。

10分でも20分でも良いので時間を作り、第一歩を踏み出すのが大切です。特別なことをする必要はありません。通学、休み時間の外遊び、公園での散歩など、屋外で過ごす時間を意識的に増やすことが大切になってきます。雨が降っていなかったら、子供と一緒に外出する習慣も良いかもしれません。

質の良い睡眠をとる

睡眠も近視の進行と関連があることが分かっています。また、ある研究では、強度近視の子供はそうでない子供に比べ、就寝時間が遅く、睡眠時間が短い傾向が報告されています。

- 十分な睡眠時間の確保: 米国睡眠医学会は、小学生には9〜12時間の睡眠時間を推奨しています。

- 寝室を暗くする: 豆電球や常夜灯などの弱い光でも、睡眠中に網膜を刺激し眼軸長が伸びるのを助長する可能性があります。できるだけ真っ暗にして寝るのが理想です。

- 寝る前のスマホはNG: 就寝1〜2時間前からは、スマホやタブレットの使用を避けましょう。ブルーライトが睡眠の質を司るメラトニンの分泌を妨げ、目の休息を阻害します。

定期的に眼科を受診する

子供の近視は自覚症状がないまま静かに進行することが多い状態です。学校の視力検査(A判定以外)で指摘された場合はもちろん、特に問題がなくても、半年に1回程度は眼科で定期検査を受けるのがおすすめです。

眼科では、専用の機器で正確な視力や屈折度数、眼軸長を測定できます。「仮性近視」なのか「真性近視」なのかを正しく診断してもらい、万が一近視が始まっていても、早期から適切な治療や対策を始められます。

小学生の近視進行をおさえる

対策・治療方法

日常生活の予防策と合わせて、眼科では近視の進行をより積極的におさえるための対策や専門的な治療がなされます。これらは基本的に自由診療(保険適用外)または選定療養費が別途必要となりますが、近視の進行が速いお子さんには有効な選択肢となります。

メガネ

視力が低下し、黒板の字が見えにくいなど、日常生活に支障が出てきたらメガネの装用を検討します。視力が0.7未満になると、教室の一番前の席でも黒板の文字が見えにくくなるといわれます。

「メガネをかけると近視が進行する」というのは誤解です。むしろ、見えにくい状態を我慢している方が目に負担がかかり、近視を悪化させる可能性があります。眼科で正確な度数を測定し、子供の目に合ったメガネを処方してもらいましょう。

また、最近では近視の進行を改善する特殊な設計の多焦点メガネも登場しています。これは、レンズの中心で遠くを見やすくしつつ、周辺部分に入る光を網膜の手前で結像させる(近視性デフォーカス)ことで、眼軸長が伸びるのをおさえる効果が期待できるメガネです。

オルソケラトロジー

オルソケラトロジーは屈折矯正治療の一つで、夜寝ている間に特殊な形状のハードコンタクトレンズを装用し、角膜(黒目)の形を平らに矯正することで、日中の裸眼視力を改善させる治療法です。

もともと大人用でしたが、日中はメガネやコンタクトレンズなしで生活できるため、水泳や球技などスポーツする子供に人気があります。さらに、角膜の形状を矯正する際に、眼の周辺部網膜でピントがずれる現象「周辺デフォーカス」効果により、眼軸長の伸長をおさえる効果が多くの研究で示されており、日本でも小学生の近視治療として広く行われています。

裸眼で生活でき、近視の進行もおさえられる一石二鳥のオルソケラトロジーですが、特殊なコンタクトレンズを睡眠中に装着することに慣れるかどうかがハードルです。小学校の数年間使えると大きな武器になります。

低濃度アトロピン点眼

低濃度(0.01%または0.025%)アトロピンは、1日1回就寝前に点眼するだけで近視の進行をおさえる効果が認められている治療薬です。アトロピンはもともと眼科の検査で瞳孔を開くために使われていましたが、それを100分の1程度に薄めたもので、副作用(眩しさや近くの見えにくさ)がほとんどなく安全に使用できます。

ほかの治療法(オルソケラトロジーなど)と併用することも可能で、併用によってさらに高い近視抑制効果が期待できます。手軽に始められるため、近視治療の第一選択肢として選ばれることも多い方法です。低濃度アトロピン点眼は、稀にアレルギーを起こす子供がいますが、ほかにははっきりとした副作用はありません。

サプリメント

治療の補助として、近視進行抑制効果が期待されるサプリメントを取り入れる方法もあります。特に注目されているのが「クロセチン」という成分です。クロセチンはクチナシの実やサフランに含まれる天然色素で、近視の進行を抑制する遺伝子(EGR1)を活性化させる働きがあることが研究で分かっています。

臨床試験では、クロセチンを摂取したグループは、摂取しなかったグループに比べて眼軸長の伸長が有意におさえられたという結果も報告されています。クロセチンを含むクチナシの実が使われている代表的な料理は栗の甘露煮・栗きんとんです。サフランは、パエリア・サフランライスの香りや色づけに使われています。栗の甘露煮の栗1個(20g)当たり、0.028mgのクロセチンが含まれています。

小学生の近視に関する

よくある質問

小学生の近視に関するよくある質問について、回答をまとめました。メガネと近視の関係、コンタクトレンズの使用に関する内容などを記載しているので、ぜひ参考にしてください。

Q1.近視は治るの?

目の筋肉が一時的に緊張している「仮性近視」であれば、点眼治療や生活習慣の改善で視力が回復する可能性があります。しかし、眼軸長が伸びてしまった「真性近視」は、残念ながら元に戻すことはできません。近視治療の目的は治すことではなく、眼軸長の伸びをおさえて進行を遅らせることです。

Q2.メガネをかけると近視が進行する?

これは医学的根拠のない誤解です。「メガネをかけたら視力が落ちた」と感じるのは、メガネによるクリアな視界に慣れたためか、メガネの有無に関わらず近視が進行した結果です。むしろ、度の合わないメガネを使い続けたり、裸眼で見えにくい状態を我慢したりする方が、目に負担をかけて近視の進行を早める可能性があります。

Q3.メガネの度数はどのくらいの頻度で見直すべき?

子供の近視は進行が早いため、大人よりもこまめなチェックが必要です。メガネの度数が合っているか、近視がどれくらい進行しているかを確認するためにも、3ヶ月から半年に1回は眼科を受診し、検査を受けるようにしましょう。

Q4.小学生でコンタクトレンズを使用しても問題ない?

コンタクトレンズの使用に明確な年齢制限はありません。オルソケラトロジーや多焦点ソフトコンタクトレンズによる近視治療も、多くが小学生から開始されています。ただし、レンズの着脱や毎日の洗浄・管理を自分自身で(または保護者のサポートのもとで)する必要があります。衛生管理が不十分だと重大な目の障害につながるため、子供の適性やご家庭のサポート体制について、眼科医とよく相談することが大切です。

まとめ

今回は、小学生の近視の要因や症状、そして進行をおさえるための対策や治療法について詳しくご紹介しました。

スマートフォンの普及や学習環境の変化により、現代の子供たちは常に近視になりやすい環境にいます。子供の頃に始まった近視は進行が早く、大人になって「強度近視」になると、緑内障や網膜剥離といった失明につながる重い病気のリスクを一生抱えることになります。

小学生のうちから屋外活動の時間を確保し、定期的に眼科を受診することが、お子さんの将来の目の健康を守る鍵となるでしょう。メガネやコンタクトレンズ、オルソケラトロジーなど、進行をおさえる選択肢も増えています。この記事を参考に、ご家庭に合った対策を始めてみてください。