目次

私達は普段モノを見る時に距離や形だけでなく色も自然に認識していますが、人によっては、ある特定の色を識別できない場合があります。この状態を色弱といい、男性に多い傾向があります。

色弱の人は、細かな色の判断が通常より難しくなるため、重要な情報を見落としてしまうことがあります。色を使ったデザインを行う際には、色弱の人にも分かりやすいよう配慮することが大切です。

本記事では、色弱の人の見え方の例や、製品・印刷物・掲示物・プレゼンテーション資料など色を使ったデザインを作う際にできる配慮などをご紹介します。

色弱とは

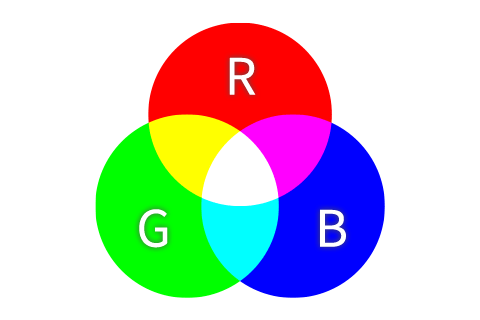

色は、赤・緑・青の3つの組み合わせで作られています。これらは光の三原色と呼ばれているもので、ほとんどの色はこの3つの光の色を混色することによって作られます。

眼の機能の一つである「色覚」というはたらきは、これらの色を判別する感覚のことをいいます。網膜にある「視細胞」が色や光を感じとる重要な機能を担っており、この機能の程度によっては、光の三原色のうち特定の色を識別しづらくなったり、識別できなくなることがあります。

「色弱」は、色覚に異常をきたす色覚異常の一種で、光の三原色を識別する視細胞は存在しているものの、このどれかの色の識別機能が弱くなった状態のことを指します。

色覚異常には、色弱のほかにも「色盲」と呼ばれる状態があり混同されやすいですが、光の三原色を識別することはできるものの、ある特定の色を識別しにくい状態のことを「色弱」、ある特定の色を全く識別できない状態のことを「色盲」と呼んでいます。

ただし、最近では色弱や色盲といった呼び方はあまり使われなくなってきており、これらを総称した「色覚異常」という名称で呼ぶことが多くなっています。

色弱の人の見え方

続いては、色弱の人の見え方についてご紹介していきます。

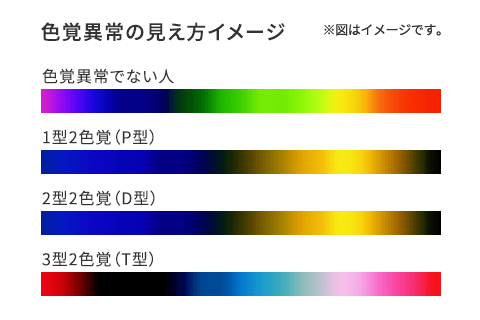

ただし、実際に色弱の人がどのような色で見えているかを知ることは難しく、同じ型の色弱でも、それぞれ微妙に違った色で見えていることは珍しくありません。また、色の識別機能の程度によっては普段の生活で困ることのない人も多く、細かいテストなどを実施することで、見えにくい色が見つかることがあります。

カラーチャートなどでの見え方は人によって違いが出てくるため、正確に再現することは難しいとされています。程度の違いは人それぞれということを理解しておきましょう。

見分けることが難しい例

色弱の人の見え方は、細かな色の判断が通常より難しくなっているのが特徴です。

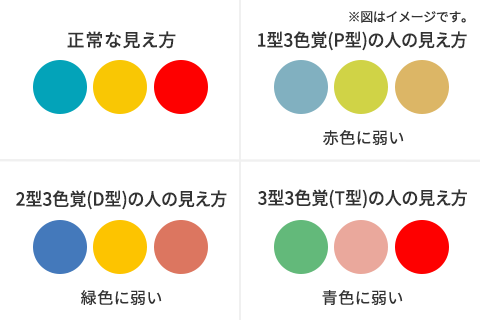

色弱は3つの型に分類され、光の三原色である赤・緑・青のどの色に対して弱いかで分けられます。それぞれの型によって、見分けることが難しい色が異なります。

P型の人は赤、D型の人は緑を感じる色覚が弱いため、多くの場合は赤色と緑色、黄色と黄緑色の見分けがつきにくく、同じ色として認識してしまいます。細かく色分けされた色鉛筆やクレヨンは判別できなくなります。このことで幼少期に色覚異常を疑う場合も多いようです。

色の差がなくなることで文字が見えにくくなる例

色弱の人では、色の差が認識しづらい影響で、ベースの色の上に別の色で書いた文字が見えにくくなることがあります。

程度の軽い色弱の場合は、色の識別が違うだけでモノを見る感覚は普通と変わらないため、日常生活に支障をきたすことは少ないです。それに対して、明らかに見える色が人と違うといった程度の重い色弱の場合、重要な情報を見落とすことで日常生活に支障をきたす場合もあるため、色を使ったデザインを行う際には、色弱の人にも分かりやすいよう配慮することが大切です。

色弱の人のために

色以外の情報で補填する

色弱の人に色のみで情報を伝えようとすると、情報が十分に伝わらない可能性があります。

例えば、グラフやチャートで色を用いて複数のデータを示すと、色弱の人には違いが分かりにくいかもしれません。このようなケースでは、色に頼らず、文字情報を追加したり、グラフの形を工夫したりすることで、視覚的な手がかりを補填することが大切です。これにより、色弱の人も情報を正確に把握できるようになります。

また、重要なボタンや警告サインに色を使う場合、色だけでなく形状やアイコン、明確なテキストを追加することで、より多くの人が意図を理解しやすくなります。例えば、エラーを表す赤い点滅サインに「エラー発生」の文字を添えたり、重要な要素に強調のための太字やアイコンを使ったりすることで、色の違いが判別しにくい場合でも効果的に情報が伝わります。

このように、色以外の視覚的な手法を用いることで、色弱の人も含め、誰にとっても分かりやすいデザインとなります。

色覚シミュレーションを用いて色を調整する

色弱の人に配慮したデザインを行うために、色覚シミュレーションを用いて色を調整する方法があります。

色覚シミュレーションとは、ツールやソフトウェアを使い、デザインに使用されている色が色弱の人にどのように見えるかを疑似体験する手法です。色覚シミュレーションを用いることで、例えば赤と緑が区別できない色弱がある場合、デザイン内の赤と緑の区別が曖昧になっていることなどを確認できます。

本来、「淡いオレンジ・暗い黄色・黄緑」といった色が並んでいますが、色覚シミュレーションを行うと、1列目の色がすべてほぼ同じ色に見えます。2列目も同様で、横一列の色がほとんど同じような色に見えている状態です。

デザイナーや製品開発者は、色覚シミュレーション結果を確認した上で、代替色や異なる彩度・明度の組み合わせ、色以外のパターンや形状を利用して、色弱の人に配慮したデザインを作成できます。

信号機は色で判断できる

色弱の人が見分けにくい「赤色」や「緑色」と聞くと、信号機を連想する人も多いでしょう。「色弱の人は信号機を見分けられないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、現在使われている信号機は、色弱の人でも色がしっかり分かるように調整されています。

開発段階で色弱の人を集め、200メートル先に信号機の見本を置いて、どの色なら見分けがつくかを確認した実験の結果を基に、信号機の色が選定されているため、色弱の人も同じように安全に車を運転することが可能です。

色弱は、運転免許の欠格事項ではありません。色を適切に調整することで、色弱の人も多くの人と同じように生活できるのです。

カラーユニバーサルデザインの例

色の見え方が異なる人にも配慮されたデザインの考え方を「カラーユニバーサルデザイン」と呼びます。

最近は色弱の人にも優しい、カラーユニバーサルデザインが使用されている場所も増えてきました。特に役所や公共の場所などでは、色分けだけでなく、記号や文字でしっかりと情報が補填されていることが多くなっています。

カラーユニバーサルデザインの例をいくつかご紹介します。

文字で色を伝える例

カラーサインペンには「あか」「みどり」「ちゃいろ」などの色名が記載されているため、色以外の方法でも見分けることができます。

文字情報があることで、色弱の人でも安心して色を識別できる工夫がなされている例です。

形で情報を補填する例

歩行者信号機には人の形が表示されているため、色で意味が分からなくても形で意味が分かるようになっています。

色が異なって見えても、人の形がはっきりと認識できるため、迷うことなく信号の指示に従うことができます。デザインの工夫により、色弱の人も安全に信号機を利用できるようになっています。

色以外のデザインで区別をつける例

こちらのグラフは、色弱の人にも見分けやすい色を選び、さらに模様をつけたり、境界を線で囲んだり、数字を加えたりすることで、色以外の方法でも識別できるような工夫がされています。

色の違いが見えにくい場合でも、視覚的な手がかりを活用してグラフの情報を正確に認識することができます。

気になることがあるなら病院へ

先天性の色弱は遺伝によるもので、男性に多く見られる症状です。このタイプの色弱は、現在の医療では治療できません。生活に支障が出ないよう、自分が見分けにくい色を正しく把握し、工夫しながら生活していくことが大切です。

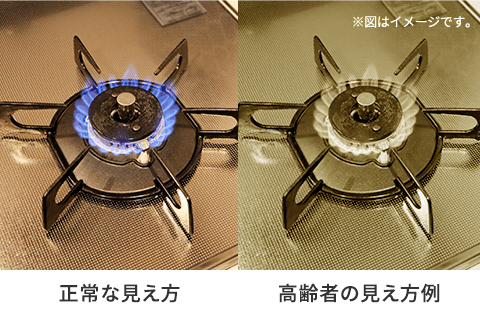

一方で後天性の色弱は、進行を抑えたり治療したりできる場合もありますが、急激な視力の低下を伴い、最悪の場合には失明に至る危険性もあります。後天性の色弱が疑われる場合は、早期に治療が必要です。

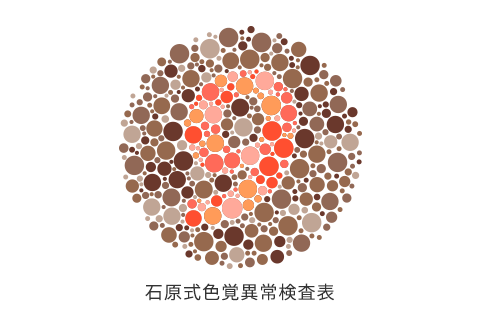

自分の色覚が正常かどうかを知りたい場合、インターネットで簡単にテストができるサイトがいくつかあります。中には眼科医の監修のもとで行えるテストもあり、安全に試すことができます。このようなテストで少しでも見え方の異変や色の違和感を感じた場合は、早めに専門の眼科医の診断を受けましょう。