目次

パソコンやスマートフォンの普及により、目の不調を感じる人は多いでしょう。また老化に伴い、目の病気を発症するリスクも増えています。充実した日常生活を送るためにも、目の健康を保ちたいですよね。

目を病気から守るためには眼科で定期健診を受けるほか、日常生活で目の負担をやわらげる工夫をすると良いでしょう。この記事では目の健康を保つための対策や、目の疲れをとる方法について解説しています。目の健康が気になる方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

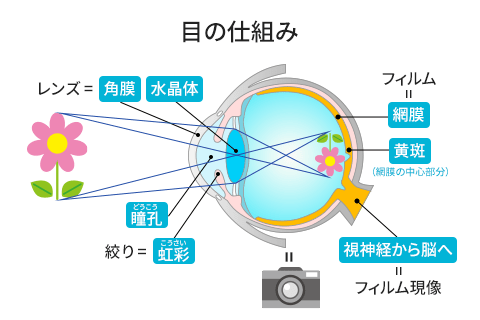

目の仕組みとは

目の仕組みはカメラに似ています。水晶体はカメラのレンズのように、見る対象にピントを合わせます。そして、網膜がフィルムの役割を果たし、像を写します。網膜は像を電気信号に変えて、視神経を通して脳へ伝えられ「見る」ことができます。

目の不調に

なかなか気づけない理由

目の不調は、自分ではなかなか気づきにくい傾向があります。理由として、次の2点があげられます。

- 症状がゆるやかに進行する

- 重症化するまで自覚症状が少ない

目の不調に気づいたら、放置せずすぐに眼科を受診しましょう。

症状がゆるやかに進行する

目の不調はゆるやかに進行することが多いため、症状に気づかず過ごしてしまう人も少なくありません。

急に強い痛みを感じたり、目が見えにくくなったりすれば誰でもすぐに眼科を受診します。しかし、目の機能が衰えてきても目立った変化が現れません。目の不調が進行していても、変化がゆっくりであれば気づきにくいでしょう。

そのため、日頃から目の状態に注意を払うほか、自覚症状がない場合もこまめに目を休める習慣を心がけることが大切です。保湿可能な点眼によるセルフケア、健康に良い食生活を心がけるのも良いでしょう。

重症化するまで自覚症状が少ない

目の病気の多くは自覚症状が現れにくく、重症化するまで気づかないこともあります。症状を自覚した時点で、すでに病気が進行しているケースもあるでしょう。特に、進行すると元に戻らない目の病気も多く、気づくのが遅くなると治療も難しくなります。

目に違和感を覚えた時に「ただの疲れかな」「年齢のせいだろう」と放置せず、眼科を受診することが大切です。また、定期的な目の健診を受けることで、早期の異常を見つけやすくなります。

病気が早期の時点で治療を開始すれば、進行する前に症状をおさえられます。

目の健康を保つには?5つの対策

目の健康を保つには、異常が起こる前に予防が重要です。日頃からできる対策を5つご紹介します。

- スマートフォン、ディスプレイの使い方に気をつける

- こまめに目を休ませる

- メガネ、コンタクトレンズを適切に使用する

- 目薬で目のケアを行う

- 40歳を超えたら、年に一度は眼科を受診する

スマートフォン、ディスプレイの使い方に気をつける

スマートフォンやディスプレイを長時間見ていると、近くにピントが合った状態が続くため、目の筋肉が緊張したままの状態になります。この状態が続くと、目に負担がかかり、疲れや不調の原因になります。

デジタルデバイスを使用する場合は、画面から適度な距離を保ちましょう。また、画面の光量を調節し、眩しくない明るさを維持することでも目の負担を軽減できます。

特に、デジタル世代の子供の目の近視予防や健康を守るために、日本眼科医会から目の健康啓発マンガ『ギガっこ デジたん!』というコンテンツが発信されています。下記に詳しく掲載されているため、参考にしてください。

出典:日本眼科医会子どもの目・啓発コンテンツについて

https://www.gankaikai.or.jp/info/detail/post_132.html

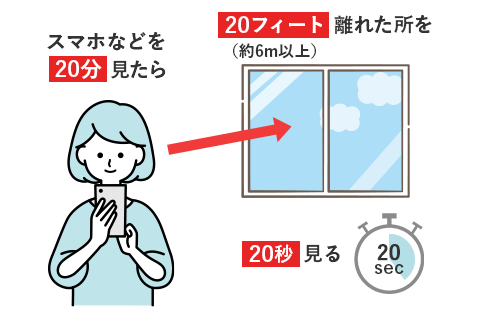

こまめに目を休ませる

仕事や勉強に集中していると目の緊張が続き、気づかないうちに目に負担がかかります。こまめに目を休ませる時間を意識的にとりましょう。

遠くを見たり、ゆっくりまばたきをしたりすると、目の筋肉がリラックスし目を休ませることができます。また、ホットタオルやホットアイマスクを目元に当てれば、血行が促進され、疲労回復の効果を期待できます。

目を休ませる目安として、米国眼科学会議が推奨している「20-20-20」ルールがあります。デジタル画面などを見る場合、20分に1回、20フィート(約6m)離れたところを20秒間眺めて目を休ませるという決まりごとです。眼精疲労などの予防につながるため、ぜひ実践してみてください。

メガネ、コンタクトレンズを適切に使用する

メガネやコンタクトレンズは、視力を調整するために必要不可欠なアイテムです。しかし使い方によっては目に負担がかかり、目の不調につながります。

メガネやコンタクトレンズは、必ず今の目の状態に合った度数のものを使いましょう。

また、コンタクトレンズは装用できる時間が決まっており、繰り返し使うタイプのレンズは毎回消毒、洗浄が必要です。使用上のルールを必ず守りましょう。

目薬で目のケアを行う

目の乾燥や疲れ目は、目薬を使ってケアを行いましょう。軽い症状であれば、ドラッグストアや薬局で市販されている目薬で十分に対応できます。

目の保湿には人工涙液やヒアルロン酸の入った目薬がおすすめです。疲れ目にはビタミンB、ビタミンEの入った商品を選ぶと良いでしょう。

どのような商品が自分に合っているか分からない場合は、店舗で薬剤師に相談してみましょう。

定期的に眼科で検診を受ける

目の症状は自分で気づくのが難しいため、検診により目の健康をチェックする必要があります。自覚症状がなくても、定期的に眼科検診を受けましょう。

検診に加えて、目に異常を感じた時や市販の目薬を使っても症状が改善しない時は早めに眼科を受診しておくと安心です。自己判断で放置すると、治療が難しくなってしまう場合があります。

目も加齢の影響を受ける

ほかの器官と同じように、目も加齢の影響を受けます。加齢によって起こりやすい目の病気をまとめました。

老眼(老視)

【発症する年齢】

40代~

【原因】

・目のピント調節機能が衰える

加齢黄斑変性

【発症する年齢】

50代~

【原因】

・黄斑に老廃物が蓄積する

・喫煙、紫外線、生活の欧米化がリスク要因として知られている

緑内障

【発症する年齢】

40代~

【原因】

・眼圧が上昇する

ドライアイ

【発症する年齢】

10代~

【原因】

・加齢により涙液の分泌量が低下する

・デジタルデバイスの長時間使用、喫煙、コンタクトレンズ装用がリスク要因として知られている

白内障

【発症する年齢】

早くて40代~(80代にはほぼ100%の人が発症)

【原因】

・水晶体が濁る

なお、加齢以外にも病気を発症するリスク要因は複数あります。

目の病気を予防、改善するには、体だけでなく目もアンチエイジングが必要です。加齢による老化は紫外線や乾燥、酸化物質により促進されるため、これらを避ける対策をしましょう。

目のアンチエイジング

目のアンチエイジングとして、日常生活でできる対策をまとめました。目の健康を守るために、ぜひ取り入れてください。

- 紫外線対策を行う。紫外線の強い場所へ行く時はサングラスを着用する。

- 喫煙している人は禁煙する。

- ビタミンC、ビタミンE、ルテイン、オメガ3脂肪酸などの抗酸化物質を意識して摂取する。ビタミンやルテインは果物や野菜、オメガ3脂肪酸は魚に多く含まれているため、これらを食生活に取り入れる。食事で補うのが難しい場合、サプリメントで補充する。

- 糖尿病や高血圧など、ほかの病気による合併症で目の病気を発症することもあるため、持病がある場合は放置せず治療を受ける。

- パソコンやスマートフォンの長時間使用は控え、こまめに休憩をとる。

- 目の乾燥を避けるために、部屋の湿度を調節する。なるべくエアコンを控えて、空気が乾燥する場合は加湿器を使う。

- 適度に運動する習慣をつけ、ストレスをためない。

- 十分な睡眠をとる。

年代別によくある目の不調を紹介

10代~30代ではデジタルデバイスの使用による目のトラブルが多く見られます。一方、40代を過ぎると加齢による目の不調が増えてきます。年代ごとに異なる目の不調と、それに合わせたケア方法をご紹介します。自分に当てはまる症状はないか、各項目でチェックしましょう。

10代

スマートフォンやタブレットの長時間使用により目を酷使してしまい、近視や目の疲れを起こす例が見られます。デジタルデバイスとのつき合い方を見直し、スマートフォンやタブレットを長時間使うことは避けましょう。

また10代では、カラーコンタクトレンズによる眼障害のトラブルが目立ちます。ある調査によると10代でカラーコンタクトレンズを使用している人のうち、半数近くはインターネット通販で購入しているとの報告があります。購入時に眼科を受診していない人の割合も、10代では他の年代に比べて高い傾向があります。

カラーコンタクトレンズを購入する際も必ず眼科で医師の処方を受け、使用時は注意事項を守って使いましょう。

20代〜30代

20代~30代では、オフィスワークでパソコンを長時間使い続ける人が多く、目の使いすぎによるトラブルが多く見られます。特に近年はテレワークの普及により、会議など対面で行っていた仕事をパソコンですませる機会が増えてきました。

長時間のディスプレイ作業は、ドライアイや目の疲労を招きます。こまめに休憩を取ったり目薬を使ったりして、目の負担を軽減させましょう。

また、目の疲れを防ぐためには、作業環境も大切です。目の乾燥を防ぐために、適度な湿度を保つことも有効です。部屋やディスプレイも、適度な明るさになるように調整すると、目が疲れにくくなります。

40代

40代をすぎると、老眼を自覚する人が増えてきます。普段私たちがものを見る時は、目の筋肉が水晶体の厚みを調節してピントを合わせています。しかし、年齢とともに水晶体が硬くなったり、目の筋肉が衰え、ピントを合わせる能力が低下するため、特に手元のものが見えにくくなります。老眼鏡やコンタクトレンズを使い、目に合わせた矯正を行いましょう。

また、40代ではおよそ5%の人が緑内障を発症しています。緑内障とは眼圧により、視神経が傷んでくる病気です。治療しても視神経を元に戻すことはできませんが、早期に発見できれば視野と視力を保つ治療ができます。

50代

50代では、加齢により網膜の中心部である黄斑に障害が生じる「加齢黄斑変性」を発症する人が増えます。50歳以上の人の約1%に見られ、高齢になるほど多くの人が発症する疾患です。

加齢黄斑変性になると視界が歪んで見える、視力が低下するなどの症状が起こります。診断するには、眼底検査や造影検査が必要です。ものの見え方に違和感を覚えたら、早めに眼科で検査を受けましょう。

加齢黄斑変性には生活習慣が関わっており、予防として禁煙やサプリメントの摂取、魚中心の食生活が発症の予防になることが分かっています。

60代以上

60代以上では涙の分泌量が低下するため、加齢によるドライアイが起こりやすくなります。目の乾きやかすみ目、目の充血が気になる場合、原因はドライアイかもしれません。

治療として、涙を補う目薬が使われます。目薬のほか、エアコンの調整や加湿器の使用もドライアイの予防につながります。

また、加齢とともに白内障を発症する人が増えてきます。白内障とは水晶体が濁り、視力が低下する病気です。原因は加齢が多く、80代では100%の人が白内障を発症しています。白内障を治療するには手術を受ける必要があります。

目が疲れる理由はドライアイ?

目の疲れを感じたら、その原因はドライアイかもしれません。ドライアイになると涙のバリア機能が十分に働かなくなり、目の不快感を引き起こします。ただ目が乾くだけでなく、目のかすみや疲れを感じます。

ドライアイの原因は、加齢やライフスタイル、生活環境、コンタクトレンズの装用と様々です。若年層ではパソコン、スマートフォンの長時間使用や、コンタクトレンズによるドライアイが多く見られます。60代以上では、加齢により涙の分泌量が低下するためにドライアイを発症しやすくなります。

ドライアイは放置すると視力の低下や頭痛、肩こりを引き起こす可能性もあり、目の疲れを感じたら我慢せずにケアを行いましょう。軽症であれば市販の目薬でも対応できますが、違和感を覚えたらまずは眼科を受診しましょう。眼科での治療には目薬を使うほか、重症の場合は手術を行うこともあります。

目の疲れをとる方法

目が疲れたと感じたら、無理せず休憩をとりましょう。手元から目を離して遠くの景色を見ると目の緊張をゆるめられます。また、目元を温めると血行が促進され、目の緊張をほぐすことができるためおすすめです。ホットタオルなどを使用すると手間なく温められます。

また、目が乾く、目がショボショボするなどの症状を感じたら、疲れ目用の目薬を使う方法もあります。目のピント調整機能を改善するネオスチグミンメチル硫酸塩や、目の疲れを改善するビタミンA、B6、Eが入っている商品を使うと良いでしょう。

目のマッサージ、ストレッチもおすすめです。目の周りには目の疲れに効くといわれるツボがあります。ツボを押す時は優しく、目を傷つけないように行いましょう。目のストレッチはまばたきや視線を動かすことにより、目の緊張をほぐします。

まとめ

今回は目の健康を保つための対策と、気をつけたい目の症状について解説しました。

目の病気は自覚症状が少ないため、気づかないうちに症状が進行していることもあります。必ず眼科で定期健診を受け、気になる症状があれば早めに受診しましょう。

目の不調を予防するためには、目のアンチエイジングが大切です。対策の例として、紫外線対策やサプリメントの摂取、食生活の見直しがあげられます。生活習慣の中で目の負担を軽減し、疲れをためないよう心がけましょう。