目次

最近、スマートフォンの文字が読みにくい、飲食店のメニューを少し離さないと見えにくいと感じていませんか?老眼は年齢とともに誰にでも起こる自然な変化であり、加齢に伴う目のピント調節力の低下に伴う症状です。

そんな老眼による見えづらさの悩みも、老眼鏡を使えば快適に解消できます。自分の度数に合ったレンズと品質の良いフレームを選ぶことで、日常生活がぐっと楽になるでしょう。

この記事では、老眼の原因や症状、老眼鏡のメリット、そして選び方のポイントを詳しく解説します。自分に合う一本を見つける参考にしてください。

老眼とは

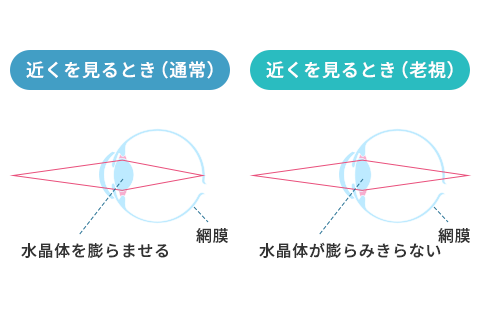

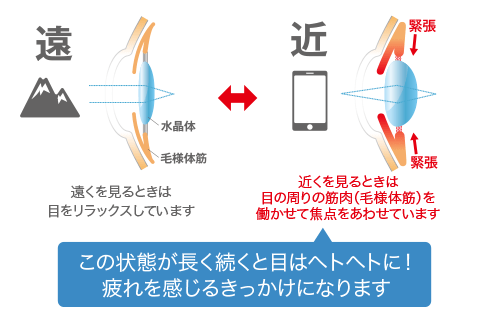

老眼とは、加齢に伴い「近くにピントが合いにくくなる」状態です。目の中でレンズの役割を果たす水晶体が徐々に硬くなり、厚みを変えて焦点を合わせる力(調節力)が低下します。加えて、水晶体の厚みを変える筋肉である毛様体筋のはたらきも衰えます。その結果、近距離での作業時にピントが合わず、文字がかすむ、見え方が安定しないなどの症状が現れるのです。

なお、近視の人と遠視の人では、老眼に気づくタイミングが異なります。近視の人は、もともと近くが見えやすいため老眼に気づくのが遅れがちです。一方、遠視の人は近くを見る時に強い調節が必要なため、老眼の初期から「近くが見づらい」と感じやすい傾向があります。

老眼の具体的な症状

老眼が疑われる代表的な症状は、主に以下の5つがあります。

- 手元の文字が読みにくい

- スマートフォンや本を離すと読みやすい

- 遠近を切り替える際にピントが合うまで時間がかかる

- 夕方や暗所で見えづらさが増す

- 目の疲れや肩こり、頭痛が出やすい

また、書類や細かい作業時に無意識で眉間に力が入る、眼を細める、首を引いて距離を離そうとする姿勢になるなどの状態は、調節力が低下し、ピント合わせに余分な力がかかっている典型的なサインです。放置すると疲労が蓄積して生活の質が下がるため、早めの対策が有効です。

老眼になる原因

老眼は「水晶体の硬化」「毛様体筋の機能低下」「虹彩(瞳孔)機能の鈍化」など、複数の要因が重なって生じ、近距離にピントを合わせる能力が徐々に低下します。ここから、それぞれ詳しく解説します。

水晶体の硬化

水晶体は若い時ほど弾力があり、近くを見る時は厚く、遠くを見る時は薄くしてピントを合わせます。加齢とともに水晶体のタンパク質構造が変化し、水分量や柔らかさが失われ、形を変えにくくなるのです。硬くなった水晶体は厚み調節の可動域が狭まり、近距離に必要な「厚くする動き」が不十分になります。

その結果、近くを見る作業でピントが合うまで時間がかかり、かすみや疲労を自覚しやすくなります。

毛様体筋の機能低下

毛様体筋は、水晶体の厚みをコントロールする筋肉です。近くを見る時に収縮して水晶体を厚くします。長時間近くを見る機会が多い生活では、毛様体筋が緊張し続け、血流や代謝が滞りやすくなるため注意が必要です。

また、加齢に伴う筋力低下も重なることで、収縮のキレや持続力が落ち、ピントが合うまでのタイムラグや、作業後の強い眼精疲労につながります。

虹彩(瞳孔)機能の鈍化

虹彩は瞳孔の大きさを調節して、網膜に届く光量をコントロールします。年齢を重ねると虹彩の反応が緩慢になるため、暗所で見えづらい、コントラストが低い環境で輪郭が捉えにくい、といった体感が増えます。

瞳孔反応が鈍ると、被写界深度(ピントの合う範囲)も安定しづらく、近距離での見え方のムラや眩しさのストレスが増える要因になるのです。

老眼の悩みを解消できる!

老眼鏡を使うメリット

老眼鏡は、近距離にピントを合わせる力を光学的に補う単焦点のメガネです。手元の適正距離に焦点を設定することで、文字や細部がくっきり見え、目の負担を大幅に軽減できます。作業姿勢が自然になり、眉間や首肩の緊張も減るため、頭痛や肩こりの緩和にもつながります。

近くを頻繁に見る方は、手元専用の老眼鏡を用意するだけで、読書、手芸、料理のレシピ確認、スマートフォン操作などの効率も向上するでしょう。正しい度数の老眼鏡は「見えにくい→無理をする→疲れる」という負のスパイラルを断ち切る最も確実な解決策です。

老眼鏡と遠近両用メガネの違い

老眼鏡は手元専用の単焦点レンズで、近距離の見え方を最大化するメガネです。遠くはぼやけるため、近くを見る時にだけ装用します。かけ外しの手間はありますが、手元の鮮明度と作業効率を重視する方に適しています。

一方、遠近両用メガネは、レンズの上部に遠方、下部に近方、その間に中間距離を連続的に配置した「累進屈折力レンズ」を採用したメガネです。視線の移動で距離を切り替えられるため、かけ外しが減り、日中を通じて1本で過ごせます。慣れが必要な場合もありますが、現在は設計の最適化により歪みや揺れの少ないモデルも増えています。

屋内中心なら中近両用、デスクワーク中心なら近近両用といった選択肢もあり、ライフスタイルに応じて使い分けると、快適性が高まるでしょう。

老眼鏡の選び方のポイント

老眼鏡選びは「製作方法」「レンズの種類」「目的(シーン)」「フレーム」の順で考えると迷いにくくなります。ここでは選び方のポイントをご紹介するので、ぜひ参考にしてください。最後に度数の確認とフィッティングを行い、見え方と装用感を仕上げます。

「既製品」か「オーダーメイド品」かで選ぶ

既製品は「+1.00」「+2.00」など度数が固定された製品で、手軽さと価格が魅力です。ただし、左右の度数差や乱視がある場合や、光学中心(レンズの光学的な中心点)と黒目の中心が合いにくい場合があり、長時間の装用では疲労や頭痛につながることがあるため注意が必要です。

一方、オーダーメイド品は、視力測定で左右それぞれの度数や乱視、作業距離を踏まえ、光学中心や装用角度まで反映して仕上げます。手元距離が一定でない方や、近視・遠視・乱視を併発している方、長時間作業をする方はオーダーメイドが推奨です。

選び方の要点は、

- 使用距離の明確化(読書=約30~40cm、PC=約50~70cm)

- ライフスタイル(かけ外しの頻度、外出の有無)

- 装用時間(短時間か長時間か)

- 将来の使い分け計画(老眼鏡+中近など)

の4点です。これらを明確にしておくことで、店舗で最適な提案が受けられます。

レンズの種類で選ぶ

老眼用途のレンズの種類は「単焦点(老眼鏡)」「遠近両用」「中近両用」「近近両用」が基本です。単焦点は特定距離にピントが合うため、最もクリアな手元視が得られます。遠近両用は1本で遠・中・近をカバーし、かけ外しのストレスを軽減するメガネです。室内中心なら中近両用が自然な視線移動で使いやすく、デスクワーク中心なら近近両用で40~80cm付近の視野を広く確保できます。

加えて、コーティングや機能も検討すると良いでしょう。反射防止コートはギラつきをおさえ、撥水防汚コートは汚れの拭き取りを容易にします。ブルーライトカットは画面作業の眩しさ対策に有用です。また、屋外移動が多い方は、紫外線量で濃度が変わる調光レンズも便利です。眩しさ・反射対策には偏光機能も候補になります。

目的に合わせて選ぶ

メガネの使用目的と使用時間を基準に選ぶことにより、失敗が少なくなります。

読書・手芸・料理のレシピ確認など「30~40cmの近距離」が中心なら単焦点老眼鏡が最もクリアです。自宅での家事やテレビ視聴、会話、パソコン作業など「手元~数メートル」なら中近両用が快適に見えます。オフィスでの長時間デスクワークには、40~80cmの視野が広い近近両用が効率的です。

また、外出・運転・会議・資料確認まで1本でこなしたいなら遠近両用を基本に、作業用に近近をサブに持つ使い分けもおすすめです。

フレームで選ぶ

老眼鏡は、視界だけでなくかけ心地と印象も重要です。軽さやフィット感に加え、顔型や用途に合うデザインを選ぶと、日々の装用が楽になります。以下で形状・リム・素材の観点から詳しく解説します。

フレームの「形状」をチェックする

オーバル

楕円の柔らかい輪郭でなじみやすく、性別・シーンを問わず使いやすい王道です。穏やかで親しみやすい印象になります。

スクエア

直線的でシャープな印象を演出します。丸顔を引き締めたい方やビジネス用途に好相性です。

ウェリントン

逆台形に近い万能型。天地幅がやや深く、視野も確保しやすいので遠近・中近とも相性が良い形状です。

ボストン

やや丸みがありクラシックな印象になります。知的で軽やかな雰囲気を作れ、カジュアルにも合わせやすいです。

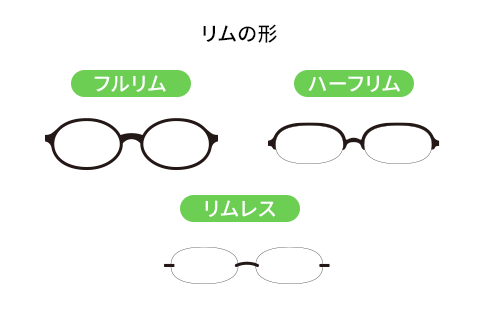

フレームの「リム」をチェックする

老眼鏡の選び方のポイントとしてリムは重要な要素です。見た目だけでなく実用性にも直結します。

フルリム

レンズ全周を囲み、強度と安定感に優れます。度数が強めでもレンズの厚みをカバーしやすいのが特徴です。レンズ保護、耐久性に有利です。

ハーフリム(ナイロール)

上半分のみ枠で固定し、レンズ下縁はナイロン糸で支持しています。軽快で視界が開け、目元の印象をすっきり見せます。

リムレス(ツーポイント)

最軽量級で視界が広く、素顔に近い印象になります。衝撃に弱いため、丁寧な取り扱いと定期的なネジ・ブリッジ点検が欠かせません。

遠近や中近の累進レンズは、レンズ設計上、天地幅やレンズの安定固定が重要です。度数や生活動作に合わせて、十分な天地を確保できるフレームと、動的な視線移動に違和感が出にくいリム構造を選ぶと、慣れるまでスムーズになるでしょう。

フレームの「素材」をチェックする

素材は「軽さ」「剛性」「調整可能性」「見た目」に影響します。軽さを最優先するなら、チタン系メタルや樹脂一体成形がおすすめです。細かなフィット調整を重視するなら、ブリッジやテンプル(つる)の調整幅が大きいメタル系が有利でしょう。色・柄で表情を作りたい場合はプラスチック(アセテート)やコンビネーションが適します。

また、長時間装用の老眼鏡・遠近両用メガネは、重心バランスも重要です。鼻パッドの形状や肌当たり、耳周りの当たりを細かく調整できるかを確認しましょう。軽いだけでなく、ズレにくさと圧迫感の少なさを両立できる素材・構造が理想です。

メタル(チタン、ステンレスなど)

軽量で高剛性のある素材です。細身で知的な印象に仕上がります。調整幅が広くフィットを出しやすいことが特徴です。

プラスチック(アセテートなど)

色柄が豊富で選ぶ楽しみがあります。やや厚みは出ますが安定感がある素材です。

コンビネーション

メタル×プラスチックなどの組み合わせで、軽さと存在感のバランスを両立します。

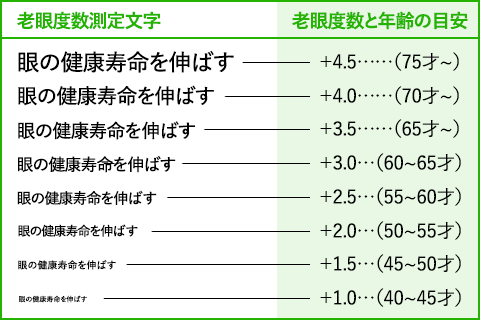

度数目安表で老眼鏡の

目安度数をチェック!

老眼鏡の度数は「見たい距離」で決まります。一般的な目安として、40代前半は+1.00前後、40代後半は+1.50、50代前半は+2.00、50代後半は+2.50、60代前半は+3.00といった傾向があります。ただし個人差や左右差、乱視の有無で最適値は変わるため、まずは眼科を受診して正確な度数を計測しましょう。

【度数目安表】は、30~40cmの距離で小さな文字を読み、はっきり見える最小文字に対応する度数を推定する簡易ツールです。下記も参考にしてください。

老眼鏡に関するよくある質問

老眼鏡の開始時期、近視との関係、既製品について、拡大鏡との違い、コンタクトレンズとの併用、買い替え時期などについて、よく寄せられる質問をまとめました。

Q1.老眼鏡はいつから使い始めると良い?

手元の文字が読みづらく、スマートフォンや本を離すと楽に読めると感じ始めた時がサインです。夕方に見えづらさや眼精疲労が強くなる、遠近のピント切り替えに時間がかかる、頭痛や肩こりが増えた、などの自覚があれば早めに検討してください。無理を続けると疲れが増し、生活の質が下がります。

目安表でおおよその度数は試しつつ、最終判断は眼科や店舗で必ず測定してください。また、初期の老眼の場合、近くを見る負担を軽減する「アシストタイプ(調節サポートレンズ)」も有効です。老眼初期から使い始めると、老眼鏡や遠近系レンズに移行する時の慣れがスムーズになり、疲れ目予防にもつながります。

Q2.近視の人は老眼鏡が必要ない?

必要になる場合があります。近視の人は老眼の自覚が遅れがちですが、近距離の作業距離に対して最適な度数が別途必要です。近視用メガネを外す・下げることで一時的に手元が見やすいケースもありますが、姿勢が崩れて肩こりや疲労の原因になります。用途に合わせて老眼鏡、遠近・中近・近近などを使い分けると快適です。

Q3.雑貨屋で販売している老眼鏡は使っても良い?

短時間・一時的な使用なら便利ですが、左右の度数差や乱視、光学中心のズレがある場合、疲れや頭痛の原因になるため注意が必要です。

長時間作業や毎日の使用には、店舗や眼科での測定結果に基づくオーダーメイドを推奨します。老眼鏡を買い足す場合でも、今の見え方や生活距離に合わせて度数を見直してください。

Q4.老眼鏡と拡大鏡はどう使い分けるべき?

老眼鏡はピント調節を補助するレンズで、近距離に焦点を合わせます。拡大鏡(メガネ型ルーペ)は像を大きくする道具で、ピント調節機構はありません。細密作業で両方必要な場合は、老眼鏡でピントを合わせ、必要に応じて拡大鏡を補助的に使うのが基本です。

Q5.老眼鏡はコンタクトレンズと併用できる?

可能です。近視のコンタクトレンズで遠方視力を確保し、手元専用の老眼鏡で近距離を補う方法は一般的で、多くの方が併用しています。

また、かけ外しの手間を減らすなら、遠近両用コンタクトレンズや中近距離重視のメガネとの併用も選択肢になります。目の乾燥や装用時間には注意し、違和感が続く場合は眼科で相談してください。

Q6.老眼鏡の買い替えは必要?

必要です。老眼の度数は40~60代で変化しやすく、生活距離も季節や作業内容で変わります。

見えづらさ、姿勢の崩れ、疲れやすさ、傷・コート劣化、フレームの変形があれば見直しのサインです。年に1回は視力測定とフィッティング調整を行い、用途別に複数本を使い分けると快適です。

まとめ

今回は、老眼の仕組みと症状、そして老眼鏡・遠近両用メガネの違いから、レンズの選び方、フレーム選び、度数の決め方、よくある疑問までを総合的にご紹介しました。

老眼鏡は、老眼による見づらさや疲れの悩みを軽減し、快適な日常生活を取り戻すための頼れるアイテムです。自分の目の状態や生活スタイルに合ったレンズやフレームを選ぶことで、見やすさだけでなくファッション性も高まります。

本記事を参考に、自分にぴったりの老眼鏡を選び、快適な視界を手に入れましょう。道具を正しく選べば、読書も仕事も趣味も、今よりずっと楽しくなるかもしれません。