目次

目が開きにくい、物が見えにくいといった症状は、眼瞼下垂(がんけんかすい)かもしれません。

眼瞼下垂は、上まぶたが下がることで黒目が隠れ、視野が狭くなったり見た目が悪くなったりする病気です。病状が進行すると、見えにくさや眼精疲労に伴う症状が原因で日常生活に支障をきたすことがあります。軽い症状に対しては自分でできる対処も存在しますが、重い症状に対しては基本的に手術が必要となります。

本記事では、眼瞼下垂とはどのような病気なのか、眼瞼下垂の原因や自分でできる対処方法について解説します。

眼瞼下垂とは

まぶたが下がってくる病気

眼瞼下垂の「眼瞼(がんけん)」とは、まぶたを意味します。眼瞼下垂は、上まぶたの位置が通常よりも下がり、黒目が隠れることで上の方の視野が欠けたり、見た目が悪くなったりする病気です。病状が進行すると、見えにくさや眼精疲労に伴う症状が原因で日常生活に支障をきたすこともあります。

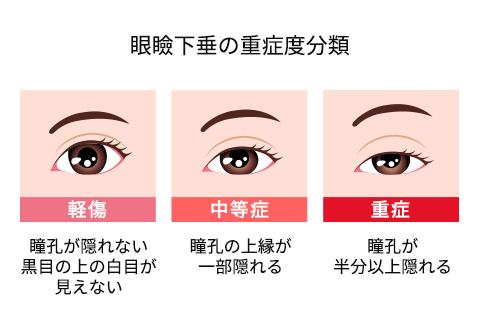

眼瞼下垂は、片目だけに起こる場合と両目ともに起こる場合があります。上まぶたがどの程度下がっているかによって、以下のように重症度が分類されます。

- 軽 症:上まぶたが虹彩(黒目の茶色の部分)を超える位置まで下がっている

- 中等症:上まぶたが瞳孔(黒目)を一部隠す位置まで下がっている

- 重 症:上まぶたが瞳孔を半分以上隠す位置まで下がっている

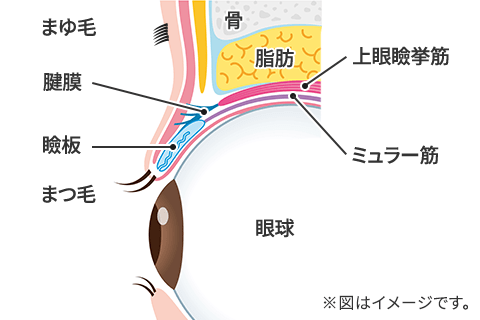

上まぶたの動きには、上眼瞼挙筋(じょうがんけんきょきん)とミュラー筋という2種類の筋肉の収縮が関係しています。眼瞼下垂は、このどちらかの筋肉や、筋肉の動きを支配する神経、筋肉とまぶたをつなぐ腱膜(けんまく)と呼ばれる組織の機能が低下することで生じます。

眼瞼下垂がどうか見分ける方法

おでこの筋肉を使わないように手で軽く押さえながら、普段通りに目を開けます。鏡を見て、瞳孔(黒目の中央部分)の上端がまぶたで隠れていないかを確認して見分けます。また、視界の上方が見えにくいと感じるかどうかも一つの目安です。

眼瞼下垂になりやすい年齢と年代別の割合

眼瞼下垂は加齢に伴い発症しやすくなる傾向があり、先天性のものを除くと、年齢とともに徐々に進行するのが一般的です。年代別の正確な統計データはありませんが、以下に一般的な傾向を示します。

- 10代以下 : 先天性の場合が主。後天性は稀。

- 20代~30代 : ハードコンタクトレンズの長期装用者などに見られる。

- 40代~50代 : 徐々に加齢による変化が現れ始める。

- 60代以上 : 加齢によるものが多く、症状を自覚しやすくなる。

※一般的な傾向のため、必ず当てはまるわけではありません。

眼瞼下垂の原因とは

生まれつき(先天性)

生まれつき起こる先天性の眼瞼下垂は、生後すぐから症状がみられます。主な原因は、まぶたを動かす上眼瞼挙筋の発達不全や、筋肉の動きを支配する神経の障害です。

症状がある側の目では下の方でしか物が見えないため、それを補おうとしてあごを上げた不自然な姿勢で前を見ようとしたり、眉毛を上げて無理やり見ようとしたりといった行動が見られるのが特徴です。

加齢

生まれつきではなく、後天的に起こる眼瞼下垂の原因として多いのは加齢です。

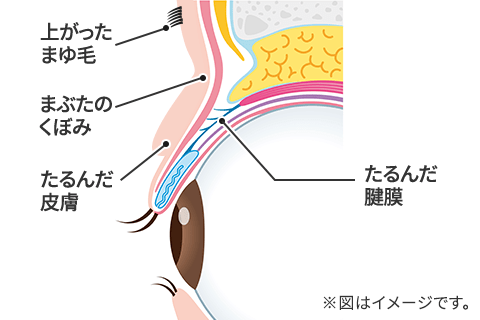

まぶたは、上眼瞼挙筋やミュラー筋と呼ばれる筋肉が瞼板(けんばん)と呼ばれるまぶたの中心構造を引っ張り上げることで開きます。筋肉と瞼板は、腱膜と呼ばれる組織でつながっています。この腱膜が加齢によってたるんでしまうと、筋肉の力が瞼板に効果的に伝わらず、まぶたが上がりにくくなります。

ハードコンタクトレンズ

若い人でも、ハードコンタクトレンズが原因で眼瞼下垂を起こすことがあります。ハードコンタクトレンズの装用は、まぶたを動かす筋肉とまぶたをつなぐ腱膜に対して持続的な刺激を与えることが知られています。また、レンズの取り外しを行う際に上まぶたを強く引っ張る動作も、腱膜に対しては刺激となるでしょう。これらの刺激によって腱膜が損傷すると、筋肉の力が瞼板に効果的に伝わらず、眼瞼下垂が生じる可能性があります。

まぶたが下がるだけじゃない

眼瞼下垂の症状

眼瞼下垂はまぶたが下がる病気ですが、発症すると以下のような症状も現れます。

- 目が開きにくい

- 物が見えにくい(上側の視野が欠ける)

- 目が重い

- 目が疲れやすい

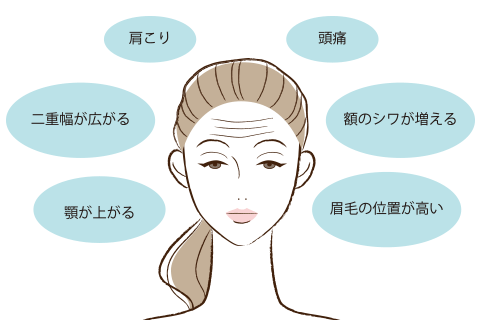

また、額にしわが寄る、眉が上がる、二重の幅が広くなる、二重の線が乱れるといった見た目上の問題も知られています。

更に、眼瞼下垂が起こると狭い視野で無理に物を見ようとするため、目の負担が増えて眼精疲労を起こしやすくなります。その影響で肩こりや首の痛みなど、目以外の症状が見られる場合もあります。

自分でできるまぶたが下がってきた時の対処方法

症状が進行した眼瞼下垂の治療には、基本的に手術が必要になります。しかし、症状が軽く上まぶたの厚みも薄い軽度の眼瞼下垂は、まぶた用のテープや接着剤を使用して自分でも対処が可能です。

まぶた用のテープや接着剤は、二重まぶたを作るための美容目的で販売されており、ドラッグストアなどで購入できます。これらを使用して物理的にまぶたを上げることで、眼瞼下垂の症状が改善できる場合があります。

また、メガネのフレームにまぶたを上げるためのバネを取り付けた「クラッチメガネ」をかけるのも効果的です。クラッチメガネは、眼鏡店などで購入できます。

眼瞼下垂の手術方法

挙筋前転術

筋肉とまぶたをつなぐ腱膜の伸びが原因で起こっている眼瞼下垂に対しては、挙筋前転術(きょきんぜんてんじゅつ)と呼ばれる手術が行われます。

挙筋前転術は、二重の線に沿って切開し、伸びてしまった腱膜を前方に引っ張り、適切な目の開きが得られる位置でまぶたの内部に縫い付けて固定する手術です。手術によって腱膜の伸びが改善すると、筋肉の力がしっかりとまぶたに伝わるようになるため、目が開きやすくなります。

前頭筋吊り上げ術

まぶたを持ち上げる上眼瞼挙筋の機能低下や、上眼瞼挙筋を制御する神経の麻痺が原因で起こっている眼瞼下垂に対しては、前頭筋吊り上げ術と呼ばれる手術が行われます。

前頭筋吊り上げ術は、眉毛のあたりからまぶたの内部にかけて医療用の糸や太ももから採取した筋膜を移植し、額の筋肉である前頭筋とまぶたをつなぐ手術です。上眼瞼挙筋の代わりに、額の筋肉の力を利用してまぶたを開くことができるようになります。

余剰皮膚切除術

筋肉や神経に異常がないにもかかわらず生じている眼瞼下垂に対しては、余剰皮膚切除術と呼ばれる手術が行われます。

余剰皮膚切除術は、たるんで余った皮膚を二重のラインや眉毛の下のラインで切除する手術です。余分な皮膚がなくなることで、まぶたの下がりが改善します。

手術費用の目安

眼瞼下垂の手術費用は、保険適用の場合と自由診療の場合で大きく異なります。眼瞼下垂の症状があり、医師が日常生活に支障があると診断した場合は保険適用となり、その場合の自己負担額は数万円程度が目安です。

一方、日常生活に支障をきたす症状がないと判断される場合は自由診療となり、費用はクリニックによって異なります。

まぶたが下がってくる病気は

眼瞼下垂だけじゃない

重症筋無力症や眼瞼皮膚弛緩症(がんけんひふしかんしょう)など、眼瞼下垂以外の病気が原因でまぶたが下がる場合もあります。これらの病気は眼瞼下垂と間違われやすく、発症に気づくのが遅れることもあるため注意が必要です。

重症筋無力症

重症筋無力症は、本来であれば細菌やウイルスから体を守るはずの免疫システムが、誤って自分自身を攻撃してしまうことで起こる「自己免疫疾患」の一つです。

重症筋無力症を発症すると、免疫システムの異常によって目を動かす神経や筋肉に障害が起こる場合があります。この影響で、眼瞼下垂と同じようにまぶたが下がったり、左右の目が違う方向を向いて物が二重に見えたりすることがあります。

また、重症筋無力症と同じように筋肉の障害による病気には、外眼筋(がいがんきん)ミオパチーや筋緊張性ジストロフィーなどもあります。

重症筋無力症を疑う症状がある場合は、神経内科を受診してください。

眼瞼皮膚弛緩症

眼瞼皮膚弛緩症も、眼瞼下垂と間違われやすい病気です。

加齢などが原因でまぶたの皮膚がたるみ、まぶたが下がったように見えるのが眼瞼皮膚弛緩症です。眼瞼下垂ではまぶたのふちごと下がるのに対し、眼瞼皮膚弛緩症ではまぶたのふちは正常で、たるんだ皮膚だけがふちを覆うように垂れ下がるのが特徴です。高齢者では、眼瞼下垂と同時に起こることもあります。

神経原性

動眼神経麻痺やHorner(ホルネル)症候群など、神経の障害が原因である場合もあります。まぶたを動かす上眼瞼挙筋は「動眼神経」という神経が正常な働きをすることで動きます。しかし、外傷や病気によって動眼神経が損傷すると、上眼瞼挙筋が働かずまぶたが下がってしまうのです。

心因性

ストレスや心理的な影響で、体の様々な部分に影響がでることがあります。目に起こる障害で多いのが心因性視力障害ですが、そのひとつの症状としてまぶたが下がることがあります。

続発性

眼瞼腫瘍、眼窩腫瘍、眼窩内炎症性疾患の症状としても生じることがあります。眼瞼腫瘍はまぶたにできるイボやほくろであることが多いですが、稀に悪性の場合もあります。気になる症状がある場合には、まずは眼科を受診しましょう。

まぶたが果たす役割

まぶたは外部からの異物(ほこり、ゴミなど)や衝撃から眼球を守るのが主な役割です。また、まばたきをして涙を眼球表面に行き渡らせ、目の乾燥を防ぎ、角膜へ酸素や栄養を供給する手助けをしています。その他、睡眠時にはまぶたを閉じて光を遮断し、目を休ませる役割も果たしています。

仕組み

まぶたが開くのは、上眼瞼挙筋(じょうがんけんきょきん)とその先端にある挙筋腱膜(きょきんけんまく)、そしてミュラー筋という筋肉が関わっています。上眼瞼挙筋が収縮すると、その力が挙筋腱膜を介してまぶたの先端にある瞼板という硬い組織を引き上げ、まぶたが開きます。目の開き具合を補助的に調整しているのが、ミュラー筋です。

いずれかの組織に問題が生じると、まぶたが上がりにくくなり眼瞼下垂が起こります。

病院を受診した方がいい

タイミング

以下のような時には、眼科や形成外科の受診を検討してください。

- まぶたが重く感じ、目が開けにくい状態が続く

- 視界の上半分が見えにくく、物を見る時にあごを上げるくせがついた

- 頭痛や肩こりが慢性的にあり、眼精疲労もひどい

- 眉毛を上げて目を開けるため、額にしわが寄るようになった

これらの症状は日常生活に支障をきたす可能性があるため、専門医に相談しましょう。

予防法はある?

眼瞼下垂を完全に予防することは難しいですが、進行を遅らせたり、リスクを軽減したりするために日常生活でできることはあります。

- 目を擦るくせは、できるだけ控える

- ハードコンタクトレンズを使用している場合には正しい使用方法と定期検診を守る

- アイメイクを落とす際は、まぶたを強く引っ張ったり、ゴシゴシこすったりしない

まぶたへの負担となるようなことは、避けましょう。

よくある質問

眼瞼下垂に関するよくある質問とその回答をまとめました。治療法や費用、手術などについて解説しているため、ぜひ参考にしてください。

眼瞼下垂は医療保険適用になりますか?

眼瞼下垂の程度や原因、手術の目的によって異なります。日常生活に支障をきたすほどの視野障害(上方の視野が狭くなるなど)が認められ、医師が治療の必要があると診断した場合には、保険適用となる可能性が高いです。一方で、美容上の改善のみである場合や、軽微な下垂で支障が少ないと判断される場合は、自由診療となることが一般的です。

眼瞼下垂はアイプチなどの化粧品で治せますか?

現在のところ、眼瞼下垂を化粧品で根本的に治すことは医学的に難しいとされています。化粧品の効果は一時的であったり皮膚表面に対するものだったりするため、まぶたを上げる組織の機能不全を改善するものではありません。初期段階であれば、アイプチなどの化粧品で一時的に見た目を改善することは可能ですが、これは対症療法で、治癒するわけではありません。

手術中や手術後に痛みはありますか?

眼瞼下垂の手術は、通常、局所麻酔で行われるため、術中の痛みはほとんど感じないか、あっても軽微なものです。術後は、麻酔が切れると痛みを感じることがあります。この痛みに対しては、事前に処方される痛み止めを服用することでコントロールできます。

眼瞼下垂を手術後、再発することはありますか?

再発の可能性は残念ながらゼロではありません。再発の原因は、加齢による組織のさらなるゆるみ、手術での固定が不十分、生活習慣(目をよく擦るなど)によって再び腱膜が伸びてしまうことなどが考えられます。再発した場合でも、状態に応じて再手術などの治療をすることが可能です。

まぶたや目周りが気になる時は

早めの受診を

眼瞼下垂は見た目の問題だけと誤解されがちですが、病状が進行すると見えにくさや眼精疲労が原因で日常生活に支障をきたしてしまうこともあります。

軽い症状はまぶた用のテープや接着剤を使用して自分で対処できる場合もありますが、重い症状の改善には基本的に手術が必要となります。まぶた用のテープや接着剤を使用してもまぶたや目の周りが気になる、周りの人から違和感を指摘されたといった場合は、早めに眼科を受診し医師の診察を受けましょう。

まとめ

眼瞼下垂は、上まぶたが下がることで視野が狭くなったり外見が悪くなったりする病気です。病状が進むと日常生活に支障をきたすこともあるため、見た目の問題だからと放置せず、適切な治療を受けることが重要です。

軽い症状はまぶた用のテープや接着剤を使用して改善できることもありますが、重い症状の改善には基本的に手術が必要になります。まぶたや目の周りが気になったり、周りの人から違和感を指摘されたりした場合は早めに眼科を受診し、目の健康を守りましょう。