目次

近年、ゲームやスマートフォンなどの普及に伴い、急性内斜視を発症する人が増加しています。特に子供に多く、視力の発達に悪影響を及ぼす可能性があります。本記事では、早期発見・早期治療が重要な急性内斜視について、症状、原因、治療法や予防法を解説します。

ゲームやスマートフォンによる

急性内斜視とは何か

内斜視とは、目を動かす筋肉のバランスが崩れ、片方の目が内側に寄ってしまう状態を指します。ゲーム機やスマートフォンを長時間使うことで目の筋肉が疲労すると、発症リスクが高まります。前兆はあまりなく突然発症するのが特徴のため、急性内斜視と呼ばれます。子供の場合、視力の発達に悪影響を及ぼす可能性もあるため、注意が必要です。

斜視の原因

斜視の原因は、以下のとおりです。

- ゲームやスマートフォンの長時間使用

- 目の酷使

- 遺伝的要因

- その他の要因

近くの画面を長時間見続けたり、長時間の読書やパソコン作業など目を酷使したりすると、目の筋肉が疲労し、内斜視を引き起こす原因となる場合があります。また、家族に斜視の既往がある場合など遺伝的素因も原因の一つです。さらに、脳や目の病気、外傷などが原因となる場合もあります。

特に子供の場合、スマートフォンやゲーム機以外にも寄り目遊びなどが原因になる場合があるため、注意しましょう。

症状

急性内斜視は、片方の目が内側に寄ることが主な症状です。そのほか、物が二重に見える、両目で見られなくなるなどの症状が現れます。人によっては、急性内斜視が原因で、頭痛などの症状が現れることもあります。

片方の目が内側に寄る

急性内斜視の最も特徴的な症状は、片方の目が内側に寄ることです。初期段階では、近くを見る時だけ目が寄る場合もありますが、進行すると常に目が寄った状態になります。特に、ゲームやスマートフォンに集中している時や、疲れている時に症状が出やすいでしょう。

見た目の違和感だけではなく、視覚機能にも影響を及ぼす可能性もあります。片方の目が常に内側を向いている状態は、外見にも大きな影響を与え、心理的な負担となりえます。「外見が気になる」という理由で、高齢になってから手術を希望するケースも珍しくありません。発症すると、本人にしか分からない精神的な苦痛や負担もあるといわれています。

複視を発症し改善しなくなる

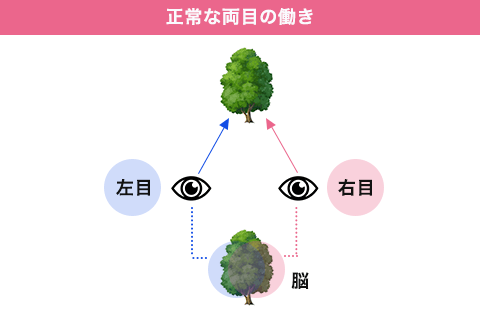

複視とは、物が二重に見える状態のことです。急性内斜視になると、左目と右目の視線がずれ、物が二重に見える複視が現れることがあります。

初期段階では、近くのものを見る時や、疲れている時などに一時的に複視が現れる程度です。しかし、進行すると、常に複視の状態になり、日常生活に支障をきたすことがあります。

特に、子供の場合、両眼視機能が発達する時期に複視を放置すると、脳が片方の目からの情報を完全に遮断してしまう可能性があります。このような状態になると、治療しても両眼視機能の回復が難しくなることも少なくありません。複視は、早期に治療を開始することで改善する可能性が高まります。複視の症状が現れたら、放置せずに眼科を受診することが重要です。

立体的に見られなくなる

複視を放置してしまうと、両眼で物を見ることで得られる立体感を感じる能力(立体視)が低下します。一方の目からの情報を脳が無視する状態になるため距離感が掴みにくく、日常生活や運動能力に影響を及ぼす可能性があります。階段の上り下りや車の運転で距離感が掴みにくくなると、転倒や事故のリスクが高まり危険です。

また、子供の場合、立体視が発達する時期に内斜視を放置すると、視力の発達に悪影響を与えることがあります。ボール遊びやスポーツをする際に、ボールの距離感が掴みにくくなり、うまく動けないこともあるでしょう。

立体視機能は、早期に治療を開始することで回復する可能性が高まります。少しでも異変を感じたら、早めに眼科を受診することが大切です。

ゲームやスマートフォンによる

急性内斜視を治療する方法

急性内斜視の治療には、原因の除去をはじめとして、メガネ、注射、場合によっては手術といった複数の方法があります。どの治療が適しているかは、斜視の角度や症状の程度、年齢、生活習慣などによって異なります。眼科医とよく相談し、最適な方法を選択しましょう。

1.ゲームやスマートフォンを見る時間を減らす

ゲームやスマートフォンの長時間・近距離使用が原因の場合、まず取り組むべき最も基本的な治療法は使用時間を意識的に減らすことです。特に、30cm以内の至近距離で画面を見続けるのは、目に大きな負担をかけます。最低でも30cm以上は画面から目を離すように心がけましょう。

また、連続して画面を見る時間を減らし、30分に1回の休憩を挟むことも有効です。休憩中は遠くの景色を眺めたり、目を閉じたりして、目の筋肉をリラックスさせましょう。軽度の急性内斜視であれば、これだけで症状が改善することもあります。

2.プリズム眼鏡

プリズム眼鏡は、レンズに特殊なプリズム加工を施し、光の進む方向を屈折させることで、斜視によって生じる複視を軽減するメガネです。目が内側に寄っていても、プリズムの効果で外から入る光の向きを変え、網膜の正しい位置に像が結ばれるように調整します。これにより、脳での像の統合を助け、物が二重に見えるのを改善します。

プリズム眼鏡は、斜視そのものを治すわけではありませんが、複視による不快な症状をやわらげることが可能です。ただし、斜視の角度が大きい場合や変動する場合は、効果が限定的であったり、調整が難しかったりすることもあります。眼科で正確な検査を受け、適切に処方してもらいましょう。

3.ボトックス注射

ボトックス注射(ボツリヌス毒素注射)は、筋肉のはたらきを一時的に弱める作用を利用した治療法です。急性内斜視の場合、過剰に緊張している目を内側に寄せる筋肉(内直筋)にボトックスを注射することではたらきを弱め、目の位置を外側に戻す効果が期待できます。

比較的簡便にでき、効果は3ヶ月程度持続します。効果が切れると元の状態に戻る可能性があるため、繰り返し注射が必要になるケースもありますが、繰り返すうちに斜視が改善・安定することもあります。

4.手術

上記の治療法で十分な効果が得られない場合、斜視の角度が大きい場合には、手術が検討されます。斜視の手術は、眼球の外側についている筋肉(外眼筋)の位置をつけ替えたり、長さを調整したりすることで、目の位置をまっすぐに矯正します。

手術によって斜視の根本的な改善が期待でき、複視の解消や両眼視機能の回復につながる可能性がありますが、一定のリスクも伴います。術後にずれが残ったり、逆に戻りすぎたりする可能性もゼロではありません。手術適応や方法は、眼科医と十分に相談して決定する必要があります。

ゲームやスマートフォンによる

急性内斜視を予防する方法

ゲームやスマートフォンによる急性内斜視は、日々の生活習慣を見直すことで予防できます。以下の点に注意しましょう。

- 画面との距離を保つ

- 連続使用時間を制限し、休憩をとる

- 意識的にまばたきをする

- スマートフォン以外の楽しみをつくる

スマートフォンやゲーム機を見る際は、目から30cm以上離すように意識しましょう。特に寝転がってスマートフォンを見るのは、画面との距離が近くなりやすいため避けてください。椅子に座り、背筋を伸ばして正しい姿勢で見る習慣をつけましょう。

30分連続で画面を見たら、必ず休憩をとりましょう。タイマーを使うなどして時間を管理するのがおすすめです。休憩中は、窓の外の景色など、できるだけ遠く(6メートル以上先が理想)をぼんやりと眺めるようにしましょう。

また、画面に集中するとまばたきの回数が減りがちです。意識的にまばたきを増やし、目の表面を涙でうるおすことにつながります。スマートフォンを見る時間を減らし、ほかにも楽しみを見つけることも大切です。

これらの予防法を日常生活に取り入れ、目を守りましょう。

ゲームやスマートフォンによる

急性内斜視を防ごう!

突然目が内側に寄る、物が二重に見えるといった急性内斜視の症状は、見た目の問題だけでなく、深刻な視機能の低下につながる可能性があります。しかし、この類の内斜視は、日々の心がけで予防することが可能です。ゲームやスマートフォンを使う際は、画面との距離を30cm以上保ち、30分経ったら遠くを見て目を休ませる習慣をつけましょう。

もし症状に気づいたら「たかがゲームのやりすぎ」と軽視せず、できるだけ早く眼科を受診してください。早期に適切な診断と治療を開始するのが、視機能の維持・回復のために非常に重要です。専門医に相談し、自分の目の状態に合ったアドバイスを受けましょう。