目次

近くは見えるのに遠くが見えにくくなる症状を近視といいます。近年では若年層を中心に近視と診断される人は増え続けています。同じ近視でも年代によって老眼が入ってくるので度数を合わせて対策する必要があります。このような近視の原因や回復方法について解説します。

近視とは

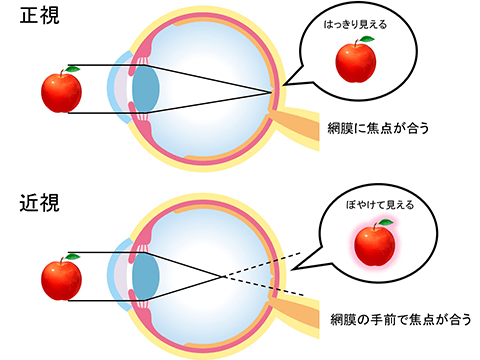

近視とは近くは見えるのに遠くが見えにくくなる症状を指します。

遠くを見る時に目を細めないと見えないなどの症状は近視がおこっている可能性があります。なぜ遠くが見えにくくなるかというと、網膜より手前で焦点を合わせてしまうことでピントがずれているからです。

このように遠くが見えにくくなることを近視と呼びますが、すべての近視が同じ原因ではありません。

近視の分類

近視は網膜より手前で焦点が合うことでおこる状態ですが、生活環境を整えたりすることで改善できる「仮性近視」と、遺伝や眼球の長さが原因で屈折異常をおこす「真性近視」があります。

仮性近視

調節筋肉の緊張が原因する場合には緊張をほぐす目薬やトレーニングも有効です。

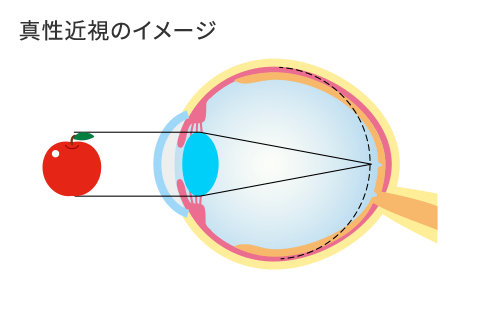

真性近視

眼軸長(眼球の長さ)によって焦点が合わなくなるためメガネなどで屈折を矯正する必要があります。

ものが見える仕組み

人はものを見る時、色や形を光として目の中に取り込み、その情報を脳に伝えることで映像として認識します。

光は角膜を通り、瞳孔、水晶体を通過し、網膜に到達します。網膜に集められた光の情報は電気信号となって視神経を通り脳へ伝達され、脳が電気信号を受けとると映像として解釈され、色や形に見えるのです。

この時、ピント調節をしているのが水晶体です。水晶体は厚くなったり、薄くなったりして目に入る光を屈折させて網膜にピントを合わせます。水晶体の厚みを変えるのが毛様体筋で、近くを見る時は毛様体筋が縮んで水晶体を厚くさせ、遠くを見る時は毛様体筋がゆるんで水晶体を薄くします。

網膜にピントが合った時が、ものがはっきりとよく見える状態です。

近視の仕組み

近視には仕組みの異なる「屈折性近視」と「軸性近視」の2つがあります。

屈折性近視

仮性近視ともいわれ、長時間近くを見続けたことにより水晶体が膨らんだまま元に戻らなくなる状態です。屈折性近視は一時的なもので、水晶体の厚さをコントロールしている毛様体筋の緊張が解ければ、視力はもとに戻ります。

軸性近視

眼球の前後の長さが伸びて、ピントが合わなくなる状態です。眼球は成長とともに大きくなり、網膜でピントを合わせるために水晶体は薄く変化していきます。

しかし、なんらかの原因で眼球の前後の長さが伸びすぎてしまうと網膜より手前でピントが合い、遠くが見えづらくなってしまいます。一度前後に伸びた眼球がもとに戻ることはありません。

近視の原因

近視で悩まされる人は年々増えていますが、これは生活環境によるものが大きいと考えられています。最近遠くが見えにくくなった…と感じる人は近視の症状が進んでいる可能性もありますので早めに治療やメガネなどの度数を合わせることが必要です。

近視になる原因は様々あると言われていますが、遺伝などの先天性のものと生活環境の影響による後天性のものでは、治療方法も変わるので自分の近視がどれにあたるのかを知るのはとても大切なことです。

近視になる先天性要因

遺伝によるものもありますが、遺伝によらなくても眼軸長(眼球の長さ)が長い場合は近視になります。ただし、子供の頃は毛様体筋(ピントを合わせる筋肉)の調節力が強いため近視を隠す傾向があるので、目を細めるなどの症状が見られたら近視を疑って診察をうけることが望ましいです。

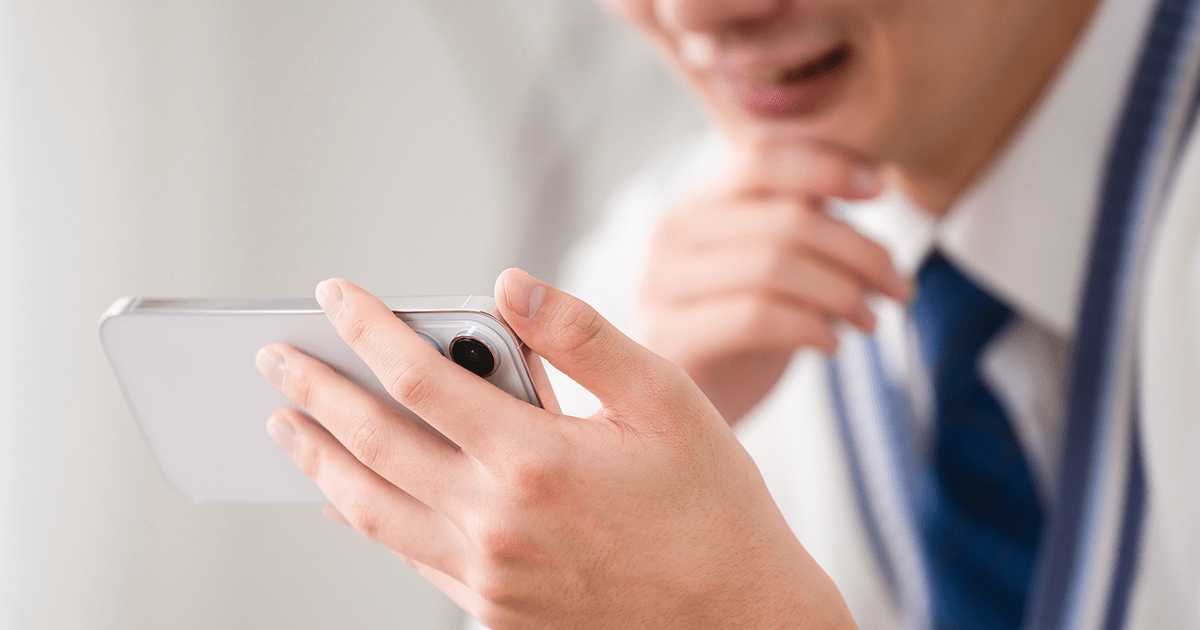

近視になる後天性要因

年々遠くが見えなくなってきた場合などは後天的な生活環境などの要因が大きく関わっています。特にスマートフォンやタブレット端末などの要因は大きいと言われており、手元に近い状態で長い時間ピントを合わせることで、眼の緊張状態を維持させ、環境に順応しようと眼が長くなる傾向もあると言われています。

また、パソコンを常時使用する職業も増え、室内で作業する時間が長くなっているのも原因の一つと考えられます。人によっては近視が進行し、メガネの度数を頻繁に変える必要があるため、定期的な検査が必要なこともあります。

近視の種類

近視の種類は強さによる分類のほか、メガネなどで矯正ができる「単純近視」と、できない「病的近視」があります。

強さによる分類

近視の強さは屈折度数(単位D:ディオプトリー)により以下のように分類されます。

- 弱度近視:−0.5D以上−3.0D未満

- 中等度近視:−3.0D以上−6.0D未満

- 強度近視:−6.0D以上

屈折度数は対象物がはっきりと見える距離(焦点距離)を逆数で表したもので、近視にはマイナスをつけます。

例えば、−1Dは1メートルの距離にあるものがはっきりと見えるという意味です。また、屈折度数と裸眼視力は必ず一致するわけではないため、メガネなどで視力矯正をする時は機械を使って屈折度数を測定する必要があります。

強度の近視になると、網膜剥離や緑内障を発症するリスクが高くなります。早期に発見し治療を行うためにも、見えにくいなどの症状が急に出た際には、眼科を受診して経過をみることが重要です。

単純近視と病的近視

単純近視

メガネなどで正常視力まで矯正が可能な近視です。学童期に発症する「学童近視」も単純近視に含まれます。

単純近視は眼球の前後径が伸びすぎて、網膜より手前で焦点が合うために起こります。学童期に発症することが多く、眼球の前後径が伸びる20代後半まで進行するとされています。近年では成人以降でも発症や進行が報告されていることから、発症には遺伝要因だけでなく、環境要因も強く影響していると考えられています。

一般的に近視と呼ばれているもののほとんどが単純近視です。

病的近視

強度近視が進行した近視で、視機能障害を伴います。メガネなどで視力を矯正することがむずかしく、失明の可能性がある疾患です。日本では失明の原因疾患として上位にあげられています。

病的近視は眼球が前後に異常に伸びて発症しますが、網膜が伸びに耐えられなくなると網膜剥離を起こすほか、網膜の中心から出血する黄斑部出血など様々な眼底病変を発症するのが特徴です。

原因は不明ですが、遺伝要因と環境要因があると考えられています。放置すると失明をすることから、見えにくいなどの自覚症状が出た際には、早めの眼科受診がおすすめです。

子供の近視が将来の目の病気に

与える影響

近年子供の近視は増加傾向にあり、世界的な問題となっています。

近視は進行すると失明の原因となる網膜剥離や緑内障、黄斑変性症などの眼病を発症しやすくなることが研究で分かってきました。近視は一度発症すると治ることはなく、発症する年齢が低いほど進行のスピードも早いとされています。そのため、子供に近視を発症させないこと、進行させないことが重要です。

子供の近視の発症や進行のリスクを減らすためには以下のことが有効であるされています。

- 外で過ごす時間を増やす。目安は1日2時間

- 近くを見る作業を行う時は目と物の距離を30cm以上離して、20分に一度遠くを見る

近視の治療

近視だと診断された場合には、治療としてメガネやコンタクトレンズを処方されることが多いです。

近視の傾向があっても、眼軸長(眼の長さ)が正常な場合には毛様体筋の異常な緊張で近視の症状が出ている場合があります。このような場合には緊張をほぐす目薬や、遠くを見るのと同じ効果のある機械で毛様体をリラックスさせるトレーニングを行うことで改善が期待できることがあります。

近視の治療の種類

近視の治療には以下のような方法があります。

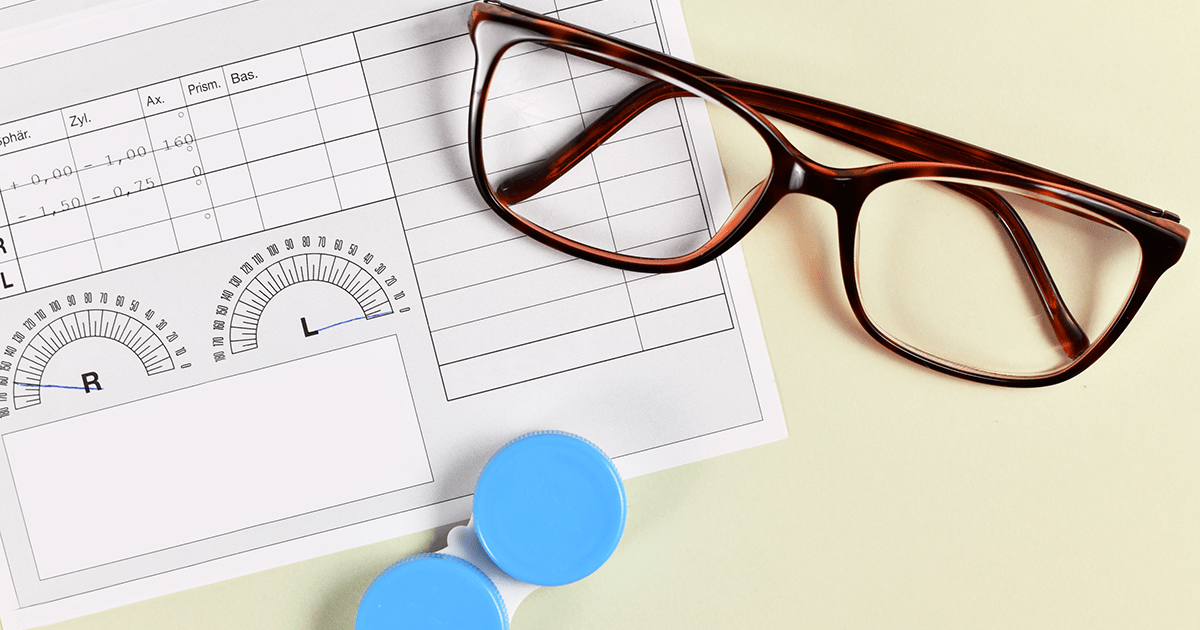

メガネ

メガネで視力が問題なく回復する場合には一番手軽で簡単な治療方法です。

左右差が大きい場合や乱視がきつい場合にはメガネで矯正しても歩きにくかったり階段が歪んでしまうこともあるので、医師の指導のもとで慣らしてから処方を受けるのが一番安全です。

近視だけでなく年齢によっては老眼が入ってくることで、手元も見えにくくなってきます。その場合、単純に遠くを見やすくすれば良いといった問題ではなくなるため、自分の年齢や生活スタイルに合わせて、近視だけのメガネや遠近両用といったメガネを選びましょう。

コンタクトレンズ

メガネが窮屈に感じる人や近視の度数が強い人はコンタクトレンズを選ぶ場合もあります。使い捨てコンタクトレンズなど、衛生的にも安心して使えるコンタクトレンズが増えてきました。

度数が強いとメガネでは歪みが生じてしまい不快に感じる人もいますが、コンタクトレンズは眼球に直接レンズを着けるため、歪みなどが生じなくなります。

また、近視の度数が左右で大きく違う場合などにもメガネよりも見やすく矯正することができます。

老眼が始まる年齢にも対応できるような遠近両用のコンタクトレンズが増えてきたので選択肢が広がり便利になっています。

目薬による投薬

比較的軽度の近視や、仮性近視の場合には有効な治療方法です。

近視になりたての軽度な場合は眼軸長(眼の長さ)には異常がないにもかかわらず近視の症状が出ることがあります。これは水晶体(眼のレンズの厚さ)を調節する毛様体筋の緊張によって厚みを維持してしまうことが原因です。緊張が続くと目の長さを合わせようと順応してしまうことになるので、早期に毛様体筋の緊張をほぐす目薬を使用したほうがいいでしょう。

近視の予防

近視になってしまうとメガネやコンタクトレンズがないと視力が出なくなってしまいます。また、近視が進行し度数が上がるとメガネやコンタクトレンズの度数も変える必要があるので進行を抑える予防をしていきたいものです。

メガネやコンタクトレンズによる予防

累進屈折力レンズ眼鏡や多焦点ソフトコンタクトレンズといった特殊なレンズによって網膜周辺の焦点ボケを軽減させ、眼軸が長くなるのを防ぐ方法ですが、一般的な治療方法としてはあまり利用されていません。

オルソケラトロジーによる予防

睡眠中にハードコンタクトレンズを入れて角膜の形を矯正する方法です。角膜の形を変えることでピントを合わせるようにすることで眼軸長(眼の長さ)が伸びることを防ぎます。

この方法も治療するクリニックや病院が限定されるので一般的に普及しているとは言えません。ハードコンタクトレンズを入れたまま就寝するので、しっかりした医師の管理下でないと安全に行えない予防策となります。

近視を進行させないための予防

軽度な近視を自覚したら適正な度数のメガネなどで矯正する必要があります。矯正せずに無理にピントを合わせようとすることは近視を進行させる原因になるので気をつけてください。

長時間ピントを近距離で合わせないように気をつける、適度に遠くを見て目の緊張を和らげるなど視力の低下を防ぐ生活を心がけましょう。

低濃度アトロピン

「低濃度アトロピン0.01点眼薬(アトロピン配合)」は、近視の進行を平均60%軽減させ、日中の光のまぶしさに影響を与えない治療法と言われています。また、目の遠近調節機能(手元を見る作業)に殆ど影響を与えないのですが、毎日必ず就寝前に1滴点眼する必要があります。

近視の予防は近視になる前に対策が必要なので早期の発見が重要です。ほとんどの場合は眼軸長(眼の長さ)を伸ばさないための予防策となります。

近視になってしまってからも、度数を進行させないように予防することで強度な近視を防ぐことができます。

デジタル機器の使用時の注意点

デジタル機器による視力の低下を防ぐためには以下5つを守りましょう。

- 画面から30cm以上の距離を保つ

- 画面の明るさは中以下にし、明るくしすぎないようにする

- 部屋は十分に明るくする

- 正しい姿勢を保つ

- 20分に1回は目を休め、遠くを20秒ほど見るようにする

画面から30cm以上といってもイメージしづらいかもしれません。A4サイズの紙の長い方の辺が約30cmです。覚えておきましょう。

近視がどのくらい進行したら

メガネやコンタクトレンズが必要?

日常生活に支障があると感じたら、メガネやコンタクトレンズが必要なタイミングと言えるでしょう。

近年、スマホやゲーム機などデジタル機器の普及で小学生で近視と診断されるケースは増えています。

子供は近くのものにピントを合わせる「調節」という力が強く、通常の検査では正確な結果を得られません。そこで、調節機能を一時的に麻痺させる点眼薬を使って検査をする必要があります。

子供から学校で黒板の文字が見えにくいと訴えがあった時、学校の視力検査で指摘を受けた時は眼科を受診してみましょう。

視力と見え方の関係をまとめました。

- 1.0以上

生活に支障はなく、メガネの必要はない。教室の一番うしろの席でも黒板の文字はよく見える。 - 0.7~0.9

人によっては見えにくいと感じることがある。必要な場合のみメガネを使用すると良い。教室の後ろのほうの席からでもだいたいの文字は読める。 - 0.3~0.6

生活に支障がでる場面が多くなり、メガネなどの使用がおすすめ。教室の前方の席にいても黒板の小さい文字はあまり読めない。大人では、運転免許の取得にメガネやコンタクトレンズでの矯正が必要になる。 - 0.3未満

常にメガネやコンタクトレンズが必要になる。教室の一番前の席でも黒板の文字はメガネなどがないとはっきり見えない。

見た目の問題や部活などでスポーツをする場合は、子供がコンタクトレンズの使用を希望することもあるでしょう。コンタクトレンズの使用に年齢制限はありません。子供自身がレンズのお手入れや管理、装着時間を守れるかなどがポイントとなります。

コンタクトレンズの使用は一般的に中学生以上で推奨されています。疑問や不安があれば眼科を受診して医師に相談してみましょう。

近視の頻度は増加傾向

近視の人口は近年増加の傾向にあります。現在は世界人口の約3分の1が近視であり、2050年には約半数が近視になると予測されています。

世界的な近視人口の増加には、環境要因が強く影響していると考えられており、具体的にはデジタル機器が身近になったこと、それにより近くを見続ける時間が長くなったこと、屋外で活動する機会が減ったことなどがあげられます。

また、文部科学省が公表している学校保健統計によれば、裸眼視力が1.0未満の児童の割合は小学校では約3割、中学校では約6割、高等学校では約7割にのぼっています。約40年前と比較すると2倍以上も増加しているのです。このことからも、ライフスタイルの変化が近視を招いていることは明らかと言えるでしょう。

近視が過度に進行すると、網膜剥離や緑内障などによる視力障害のリスクが増えることが分かっているため、予防が何より大切です。

気になることがあるなら病院へ

近視は近年増え続けている病気で現代病とも言われています。近視になりやすい環境が多くなりさらには、近視になりやすい環境が問題視されています。

ただ、見えにくさの中には近視だけでなく病気が潜んでいる場合もあります。眼(特に眼底)は細かい神経や血管なども多く病気を発見しやすい場所とも言われているので定期的に眼科などの専門医に診てもらうことが大切です。

ただの近視と思わず、気になることやいつもと調子が違うなどの違和感を感じたら速やかに眼科を受診するようにしましょう。