目次

長時間デスクワークをしたり、スマートフォンを長く見続けると、目がかすんで見にくくなったり、まぶたが重たくなりますよね。そうなると作業効率も悪化し、目の疲れだけでなく肩こりにまで進展します。

この記事では、疲れ目の効果的なマッサージなどの解消法と、目が疲れにくくなる予防法について解説していきます。

目が疲れる原因

目が疲れる原因には、合わないメガネやコンタクトレンズの使用、目の使いすぎ、目の病気、加齢など様々なものがあります。目の疲れを解消するためには、まず原因を把握しておくことが大切です。ここでは目が疲れる3つの原因について解説します。

合わないメガネ・コンタクトレンズの使用

度数が合っていないメガネやンタクトを使用すると、目は常にピント調節をする必要があり、目が疲れる原因になります。また、また、メガネのレンズの大きさが合わなかったり、位置がずれていたりする場合も正しい位置でものを見ることができず、目を疲れさせてしまいます。

PC・スマートフォンの長時間使用

人は物を見る時、「毛様体筋(もうようたいきん)」という筋肉を伸び縮みさせて水晶体の厚さを変化させ、無意識にピント調節を行っています。

近くを見る時は毛様体筋を収縮させ、水晶体を分厚くしてピントを合わせます。これは本来ピント調節に欠かせない正常な機能です。しかし、パソコンやスマートフォンを近くで長時間見続けると、収縮した毛様体筋が元に戻りづらくなり、視界はぼやけ、遠くを見ようとしても焦点が合わなくなることがあります。

また、パソコンやスマートフォンの画面から発せられるブルーライトも目を疲れさせる可能性が指摘されています。これはブルーライトが非常に強い光で目の奥まで到達することに加え、光を散乱させ眩しさや視界のちらつきを生じるためと考えられています。

ドライアイ

ドライアイは涙の量が減ったり涙の質が低下したりして、目の不快感やかすみ、眩しさなどを生じる病気です。ライフスタイルや加齢、コンタクトレンズの装用など様々なことが要因となって起こります。

近年特に増えているのが、パソコンやスマートフォンの長時間使用によるドライアイです。画面を長時間近くで見続けると、まばたきの回数が通常の4分の1にまで減るとされています。まばたきが減ると、目の表面が乾燥しやすくなります。目の表面の乾燥が続くと角膜(黒目)に傷がつき、さらに目を疲れさせてしまいます。

目が疲れた場合の対処法

目が疲れた場合は目の血流を改善させると、疲れをやわらげることができます。血流を促すと目の周りの筋肉に血液が十分に行きわたり、傷ついた筋肉を修復できるほか、疲労物質の排泄を促進できるためです。血流を改善させる方法を3つご紹介します。

マッサージやツボ押し

目の周辺には目の疲れをやわらげるツボがたくさん集まっているため、目の周囲を満遍なくマッサージするのがおすすめです。しかし、マッサージやツボ押しをする時に眼球を強くおしてしまうと一時的に眼圧を上げてしまいます。眼球は押さないように注意しましょう。

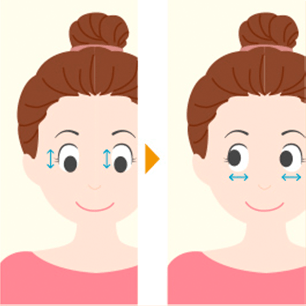

また、眼球を上下左右に動かしたり、ぐるりと回すだけでも目の周辺の筋肉がほぐれて血流が改善されます。この時顔は動かさず、眼球だけを大きくゆっくりと動かすのがポイントです。簡単にできるため、少しでも目に疲れを感じたらこまめに行ってください。

目を温めるか冷やす

疲れ目の症状や状態によって、目を温めたほうが良い場合と、冷やしたほうが良い場合があります。下記を参考にしてください。

目を温めたほうが良いケース

- パソコンやスマートフォンなどの長時間使用で目を酷使した時

- 視界のぼやけやかすみの症状がある時

- 目のこりや痛みを感じる時

上記のようなケースや症状がある時は、目の周辺の血行が悪くなっているサインです。目を温めて血行を促してあげましょう。血行が良くなると傷ついた筋肉に栄養が届いて修復が促されるほか、疲労の原因である老廃物が排出されやすくなり、疲れがやわらぎます。

温めるには、蒸しタオルを使います。市販のホットアイマスクも手軽でおすすめです。蒸しタオルは、水で濡らして軽くしぼったタオルを500W~600Wの電子レンジで1分~1分30秒程度加熱して作ります。火傷しない程度に冷ましてから使うようにしましょう。

蒸しタオル以外には、入浴した時に温かいシャワーを目にあてて温めるのも手軽で効果的です。

目を冷やした方が良いケース

- 白目が充血している時

- 目や周りの皮膚に炎症や痒みがある時

白目が充血していたり、腫れや痒みがあったりする時は血管が拡張している状態のため、冷やして血管を収縮させましょう。冷やす方法には、濡らしたタオルを使うか、症状がひどい場合には保冷剤を包んだタオルを使っても良いでしょう。

目薬を使う

目が疲れた時は症状に応じて目薬を使うのも効果的です。症状別に効果のある成分をまとめました。参考にしてください。

目の使いすぎによる目のこりやかすみ

毛様体筋をゆるめる成分

- ビタミンB12(シアノコバラミン)

- ネオスチグミンメチル硫酸塩

目の新陳代謝を促し、疲労回復を助ける成分

- ビタミンB6

- タウリン

- パンテノール

- Lーアスパラギン酸カリウム

目の乾燥による不快感や痛み

目に潤いを与える成分

- ヒアルロン酸ナトリウム

- コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

- 塩化ナトリウム

- 塩化カリウム

- ビタミンA

ただし、目薬を使用しても症状が改善しない場合は、自己判断をせずに速やかに眼科に相談しましょう。

目の疲れに効くマッサージ方法

目の疲れを解消させるには、目の血流を良くするのが効果的です。

目に繋がる血管の通り道をマッサージすると、目の血流が良くなり、疲れ目が解消されやすくなります。

眉頭の下のくぼみをマッサージする

眉頭の下のくぼみは、目の奥に繋がる血管の通り道です。また、まぶたを開いたり閉じたりさせる「眼輪筋」という筋肉と、眉毛を動かす「皺眉筋(しゅうびきん)」という筋肉が、このくぼみに付いています。

この部分をマッサージすると目の奥の血流が良くなり疲れ目が解消されるだけでなく、硬くなった眼輪筋や皺眉筋も柔らかくなり、目の開きも良くなります。

マッサージの手順

- 親指の腹を眉頭の下の骨のくぼみに当てます。

- 指をくぼみに押し付けるように30秒〜1分ほど、心地いい圧で押し続けてください。

マッサージは左右一緒に行うと良いです。

この辺りは皮膚が薄いため、強く押しすぎてしまうと内出血の原因にもなります。強さに気をつけて押すようにしましょう。

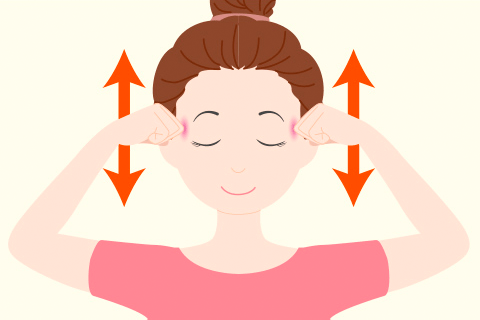

こめかみをマッサージする

こめかみ部分には目の奥や、眼球に向かう血管が通っています。疲れ目だけでなく、ドライアイの解消にも良いです。また、おでこや頭に向かう神経の通り道でもあるので、目の疲れと同時に頭の重さを感じる場合、こめかみ部分をマッサージすると一緒に解消されやすいです。

マッサージの手順

- 拳を握り関節部分をこめかみに当て、拳を上下に細かく動かしてマッサージするようにしましょう。奥歯を噛んだ時にピクピクと動くあたりに当てると効果的です。

- 耳の前から目元まで、少しずつ動かして場所を変えながらこめかみ部分全体をほぐすようにすると良いです。

約1分間マッサージすると、目と頭がスッキリしてきます。

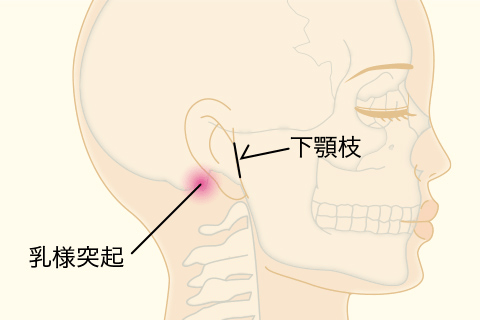

耳の後ろの骨の下をマッサージしましょう

耳の後ろの骨の下から後頭部にかけては、目や顔、頭に繋がる太い血管が通っています。デスクワークやスマートフォンを見ることで首が下向きになると、この部分の筋肉が硬くなってしまい、目や顔、頭全体の血流が悪くなってしまいます。

目の疲れと一緒に肩こりや頭痛を感じる方は、この部分の硬さが原因になっていることが多いです。

マッサージの手順

- 耳たぶのすぐ後ろにある骨を探します。その骨から約2cm後ろに首と頭の境の後頭部の骨が触れます。

- 親指の腹で後頭部の骨に向かって円を描くように、約1分間マッサージをしましょう。

手軽にマッサージしたい場合は、仰向けで寝た際にこの部分にテニスボールを当てて首を上下に動かすと、手の力を使わずに楽にマッサージができるのでおすすめです。

その他疲れ目の解消法

疲れ目の解消法はマッサージ以外にもたくさんあります。今回は簡単にできる解消法をご紹介します。

目の運動をする

眼球を動かすことによって、目の奥の筋肉がストレッチされて目の疲れが解消されやすくなります。

1.目を上下左右に動かす

首は動かさずに、動かせる範囲いっぱいに眼球を上下左右に動かします。一つの動きを2秒かけてゆっくり動かすようにしましょう。

2.目をぐるぐる動かす

目が回らない速さでゆっくり眼球をぐるぐる動かしてください。右回しに5回、左回しに5回動かすようにしましょう。

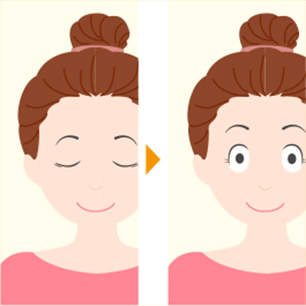

3.両目を思いっきり閉じて一気に開く

5秒間思いっきり目を閉じた後に一気に目を開くと、目を開け閉めする筋肉が緩み目がスッキリします。

目を温める

目を温めると目の血流が良くなり疲労物質が流れて、疲れ目が解消されやすくなります。

蒸しタオルや、温かいアイマスクなどで目元を温めるのがおすすめです。

外出先で温めたい場合は、お湯や缶コーヒーなど温かい物で手を温めて、その手をお椀型にして目を覆うようにすると、簡単に温められます。

物を使いたくない場合は、お風呂で手が温まった際に同じように手で目を覆うようにすると何の準備もいらずに目を温められるのでおすすめです。

30秒間目を閉じる

目を閉じることで一時的に光や目からの情報が遮断されるので、目の疲れも改善されやすいです。疲れ目用の目薬をさしてから目を閉じるとさらに効果的です。

できるなら長めに目を閉じた方が疲労が改善されやすいので、3分程度目を閉じてみてください。一緒に脳疲労も改善されるため、目だけでなく頭もスッキリしやすいです。その場合は、耳からの情報も遮断した方が脳疲労の改善に良いので、なるべく静かな場所で目を閉じるのがおすすめです。

疲れ目の予防法

疲れ目の予防には、常に目周りの血流を良くしておくことが大切です。そのために、目に向かう血管の通り道にある筋肉を柔らかくしておきましょう。

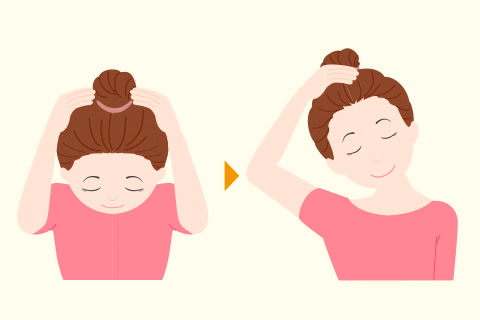

後頭部の筋肉のストレッチ

デスクワークや下向きでスマートフォンを見ていると、目に向かう血管や神経の上にある後頭下筋(こうとうかきん)が硬くなります。そうなると目周りの血流が悪くなってしまうので、定期的に後頭下筋をストレッチしましょう。

ストレッチの手順

- 首を下に向け、両手で頭を床方向に押してください。すると首の後ろや頭の付け根がストレッチされるので、そのまま1分続けてください。

- 同じ要領で、首を左右斜め下に向けると、後頭部の右側、左側もストレッチできます。

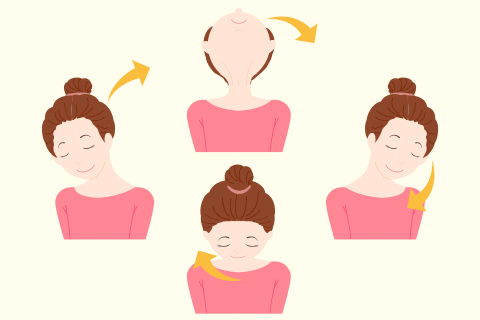

首回し

首にも目や頭に向かう血管が通っています。同じ姿勢が続くと首の筋肉が硬くなり、血管を押しつぶして血流が悪くなるので、首を動かして筋肉が硬くならないようにすると良いです。

首回しの手順

首を動かせる範囲いっぱいに、右回し、左回しと左右10回ずつ大きく動かします。軽く動かしても筋肉がゆるみにくいので、大きく動かすのがコツです。

早く動かすと目が回ってしまうので、1回し約3秒程度の時間をかけながらゆっくり動かすようにしましょう。

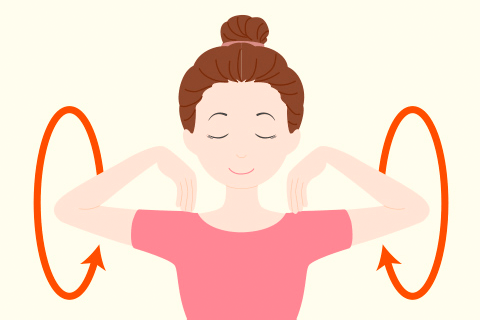

肩甲骨回し

肩や肩甲骨周りの筋肉が硬くなると、一緒に顔や頭の筋肉も硬くなりやすいです。そうなると目周りも血流が悪くなってしまうため、肩甲骨回しで筋肉を柔らかくしましょう。

肩甲骨回しの手順

効果的な動かし方は、肘を曲げて肩に手を当て、腕を大きく前回しと後ろ回ししましょう。肘から大きく回すようにするとさらに肩甲骨が動きやすいです。

前回しと後ろ回しをそれぞれ10回ずつ動かすようにしましょう。

こちらも動かせる範囲いっぱいに大きく動かすと効果的です。

視力を回復させる

目の周りのマッサージ

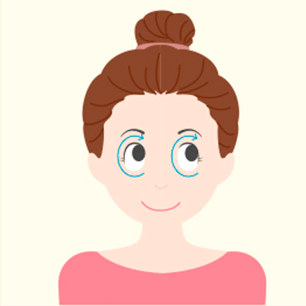

目が疲れて視界がぼやけたり、かすんだりする時にはツボ押しマッサージでの視力の回復が期待できます。目の周りには疲れ目を回復させるツボが多く存在します。これらのツボをマッサージして目の周りの緊張をほぐし、目の機能を回復させましょう。

方法はそれぞれのツボを指の腹で優しく押して刺激するか、指の腹でトントンと叩いて目の周り全体を刺激していきます。眼球を押すと一時的に眼圧を上げてしまうため、押さないように注意してください。

疲れ目による視力の回復が期待できるツボ

- 攅竹(さんちく) : 眉毛の内側にあるツボ。目の痛み、かすみ、ドライアイに効果がある。

- 魚腰(ぎょよう) : 眉毛の真ん中にあるツボ。目の充血、痛み、かすみに効果がある。

- 睛明(せいめい) : 目頭と鼻の付け根の間のくぼみにあるツボ。目の充血、痛み、かすみに効果がある。

- 太陽(たいよう) : こめかみのくぼみにあるツボ。目の充血やかすみ、ドライアイ、頭痛に効果がある。

- 承泣(しょうきゅう) : 黒目の真下のくぼみにあるツボ。目のかすみ、涙目、ドライアイに効果がある。

- 四白(しはく) : 黒目の真下と小鼻の横が交わる位置にあるわずかなくぼみにあるツボ。目のかすみ、充血などに効果がある。

目の血行を改善させる呼吸法

目の血行を改善させる呼吸法の一つに「丹田呼吸法」があります。

丹田(たんでん)はお臍から指3~4本分下にあるツボで、丹田に腹圧をかけながら深い呼吸をすると全身に酸素が行きわたり、目の血行が改善します。丹田は腹筋をした時に固くなる場所です。心身ともにリラックスした状態で行いましょう。

- 姿勢は床か椅子に座る、立つ、仰向けのいずれかで、お尻をぎゅっと締めて下半身が安定するような姿勢をとる。

- 口を閉じて、鼻で静かに息をして呼吸を整える。

- 組んだ手を下腹部に当てて、5秒程度かけてゆっくりと下腹部を膨らませながら息を吸う。

- 5秒間そのままキープしてから、10秒程度かけてお腹をへこませながらゆっくりと息を吐く。

- 3~4を10回を目安に繰り返す。

ポイントは息を吸い込んだ時に下腹部に圧をかけることと、息を最後まで吐き切ることです。最初は1日10回くらいから、できれば20回以上を目標に行うと良いでしょう。

目の疲れを放置するデメリット

目の疲れを放置すると頭痛や肩こり、吐き気、めまいなどの症状が全身に現れる可能性があります。そのような症状は休息や睡眠では解消できないのが特徴です。ここからは、目の疲れが体調と美容に与える栄養について解説します。

体調への悪影響

疲れ目は休息や睡眠をとれば改善します。しかし、疲れ目が進行すると休息や睡眠では解消できない状態となり、様々な症状が全身に現れます。例えば目が疲れる原因の一つに目の筋肉の緊張がありますが、これを放置すると首や肩の筋肉もこり固まって、頭痛や肩こりなどの症状が現れることもあります。

さらに症状が悪化すると、めまいや疲労感から睡眠不足になるほか、精神的ストレスの原因になることもあります。長時間のパソコンやスマートフォンで作業をする時は適切な休息をとり、目の疲れを感じたらマッサージや目薬で症状をやわらげ、進行させないことが大切です。

美容への悪影響

目を長時間酷使すると目の筋肉の緊張が続き、目の周りの血行が悪くなり、目の下のクマやくすみ、たるみの原因になる可能性があります。そのほか、目の疲れを放置していると全身の血行が悪くなり、肌の黒ずみやくすみを引き起こす可能性もあります。

また、ドライアイを放置すると眼瞼下垂の原因になることが指摘されています。これはドライアイにより涙が減少することにより目と瞼の摩擦が大きくなり、瞼の筋肉に負担がかかり、瞼が下がってしまうと考えられています。

目が疲れた場合の対処法

目の疲れを解消するためには、原因を取り除くことが必要です。しかし、原因がパソコンやスマートフォンの長時間使用の場合、パソコンやスマートフォンを全く使わないことは難しい方も多いです。ここではパソコンやスマートフォンとうまく付き合うために、目が疲れた場合の対処法をご紹介します。

目を休める

目が疲れたと感じた時はすぐに目を休ませましょう。方法は遠くを見ることです。遠くを見ると目のピント調節に関わる毛様体筋がゆるみ、リラックスした状態になって疲れ目の症状を軽減できます。パソコンやスマートフォンで作業をする時は、少なくとも30分に1回は20秒以上遠くを見るようにして、意識的に目を休ませるようにしましょう。

PCやスマートフォンを見る時の距離を適切にする

パソコンやスマートフォンの画面から目は40cm以上離すようにしましょう。40cmは500mlのペットボトルの高さ約2本分が目安です。画面が見えにくい場合は必要に応じてメガネで矯正しましょう。

また、椅子に深く腰掛け、背中は背もたれにつけて足裏全体が床につく姿勢にすると、画面と適切な距離が保ちやすくなります。寝ころんでスマートフォンを見ると画面までの距離が保ちづらくなるだけでなく、画面を正しい角度から見ることができず目に負担がかかるため避けましょう。

室内やディスプレイを明るくする

パソコンやスマートフォンの画面の照度は500ルクス以下が適切とされています。500ルクスは蛍光灯をつけた部屋の明るさで、新聞や本の文字が楽に読める明るさです。

また、画面以外の書類やキーボード面は300ルクス以上が適切とされています。画面と周辺の明るさの差はなるべく小さくなるように設定すると、目の負担を減らすことができます。

目の周りをマッサージさせて視力を回復させよう!

パソコンやスマートフォンを使う機会が多い現代の生活では、目の疲労は付き物です。

たかが目の疲れ、と放置していると、視力の低下や肩こり、頭痛にも発展してしまう場合があるため、早めに対策をすることが大切です。

長時間のパソコンやスマホ作業を行う時は、定期的にマッサージやツボ押し、呼吸法などで目の周りの血流を良くしておきましょう。目の周りの血流が良くなると、傷ついた筋肉が修復するほか、疲労物質の排出を促して目の疲労回復につながります。症状に応じて目薬を使うのも効果的です。

目の疲れを感じたら、なるべくその場で目の疲労を解消させて、さらに首肩周りの血流を良くして目の疲れを予防するようにしましょう。症状が改善しない場合には、速やかに眼科を受診してください。

できれば画面を見ない時間も作って目を休め、目を疲れさせない生活も心がけてみてください。