目次

「緑の光を見ていてください。目に風がポンっとあたります」

健康診断や眼科で行うこの検査は「眼圧」を測定しています。目に風があたるのが苦手で、できる限りやりたくないという人も多いと思いますが、なぜ眼圧を測定する必要があるかご存知ですか?

眼圧の正常値や眼圧が高いことでどのようなリスクがあるのか、日常生活でできる眼圧を上げない対策まで詳しく説明します。

そもそも眼圧とは?

眼圧という言葉自体を知っている人は多いと思いますが、眼圧の意味を正確に説明できる人は少ないのではないでしょうか。

眼圧とはその字の通り「目の中の圧力」、もっと簡単に言えば「目の硬さ」を数値化したものです。

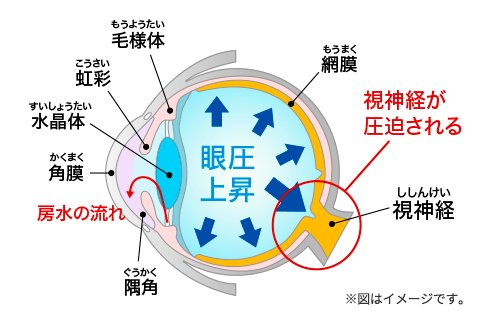

目の中には房水と呼ばれる液体が作られています。房水は毛様体や虹彩と呼ばれる部分から分泌され、角膜や水晶体などの目の中でも血管がない器官に血液の代わりに栄養を与える役割をしています。そして各器官に栄養を与えた後、主に隅角(ぐうかく)と呼ばれる部分から目の外に出ていきます。この房水が作られる量と出ていく量のバランスで目の硬さは保たれています。

つまり、目の中で作られる房水の量が増え外に出る量が減ると眼圧は上がり、逆に作られる量が減り外に出る量が増えると眼圧は下がります。眼圧は目を球形に保ち、目の中の血液の流れをスムーズにするために一定以上は必要なものですが、眼圧が高すぎると目の中の神経を痛めてしまうなどの障害が発生します。

mmHg(ミリメートル水銀柱)という単位で表され、10~20mmHgが正常範囲とされていますが、常に一定ではなく一日の中でも変動しています。一般的に寒い時期や夜間は高くなる傾向がありますが、座っている状態と寝ている状態など姿勢によっても変わると言われています。また、個人差もあり、人によっては正常範囲内でも眼圧を下げる治療が必要になったり、正常範囲より高くてもすぐに治療を開始する必要がない人もいます。

眼圧が高くなる要因

では眼圧が高くなる要因には何があるのでしょうか。基本的には目の中で作られる房水の量が増え、逆に目から外に出る房水の量が減ることで眼圧が上がるということは説明しましたが、もう少し具体的に説明していきます。

先天的に眼圧が上がりやすい

まずは生まれつき眼圧が上がりやすい場合です。房水の出口となる隅角が狭いなど、目の構造上、もともと眼圧が上がりやすい方がいらっしゃいます。家族に緑内障の方がいると、ご自身も緑内障になるリスクが高くなると言われているのはこのためです。

薬による作用で眼圧が上がる

ごく一部ですが、ステロイド薬を使用すると眼圧が上がってしまうステロイドレスポンダーと呼ばれる方がいらっしゃいます。けっして割合は多くありませんが、ステロイド薬を使用する時はご注意ください。

また、それ以外でも高齢者が気管支を拡張させる時に使用する抗コリン薬など、隅角を塞いで眼圧を上げてしまう危険性がある薬もあるため、もともと眼圧が高かったり緑内障の方は注意が必要です。

外傷で眼圧が上がる

目(もしくは目の近辺)を怪我することで房水が作られる量と外に出る量のバランスが崩れてしまい、眼圧が上がってしまうこともあります。見え方に影響がなくても、目を怪我したら必ず眼科を受診するようにしましょう。

目の病気で眼圧が上がる

緑内障以外の病気によって眼圧が上がる場合があります。ぶどう膜炎や偽落屑症候群などの目の病気だけでなく、血流障害やベーチェット病、サルコイドーシスとよばれる全身疾患でも眼圧が上がってしまうことがあります。

眼圧が高いとどうなるの?

眼圧が高くなることで「視神経」と呼ばれる目の中にある神経の束が圧迫されます。視神経は、目で見た視覚情報を脳に伝えるとても大切な神経です。視神経の機能は年齢とともに少しずつ衰えていきますが、そのスピードはとても遅く、通常は一生を通して見え方に影響はありません。しかし、眼圧の上昇によって視神経が圧迫されると「緑内障」などの目の病気の原因となります。

緑内障を発症すると、視野が少しずつ欠け、視力も低下していきます。しかし、通常は両目で物を見ているため、視野の欠けた部分が逆の目で補われ、なかなか発症に気づきにくいです。気づいた時には緑内障がかなり進行していることが多く、さらに放置すると失明に至る場合もあります。眼圧が高い場合は定期的に医師の診察を受け、緑内障の検査を受けることが大切です。

また、徐々に進行する一般的な緑内障に加え、急激に眼圧が高くなることで発症する「急性緑内障発作」も知られています。急性緑内障発作が起こると、急激な眼圧の上昇によって以下のような症状がみられます。

- 目の充血

- 目のかすみ

- 目の痛み

- 頭痛

- 吐き気

- 視野の欠け

急性緑内障発作は、症状が急激に進んで最悪の場合は即座に失明に至ることもある病気です。該当する症状がある時は、一刻も早く受診しましょう。

《緑内障の種類別》眼圧が上がるメカニズムと症状の進み方

眼圧の上昇が原因で発症する緑内障は、眼圧が上がる原因によって「原発緑内障」「発達緑内障(先天緑内障)」「続発緑内障」の3つに分類されます。

それぞれの緑内障について、眼圧が上がるメカニズムと症状の進み方を解説します。

1 : 原発緑内障

眼圧が上がる原因が特定できない緑内障のことを「原発緑内障」と呼んでいます。原発緑内障は、眼圧が上がるメカニズムによって「原発開放隅角緑内障」と「原発閉塞隅角緑内障」に分けられます。

原発開放隅角緑内障は、目の組織に栄養を与える「房水」の排泄出口である「線維柱帯」が目づまりし、房水の流れが悪くなることで起こります。徐々に眼圧が上昇するため、急激に視野が欠けたり視力が低下したりすることはなく、ゆっくりと進行していきます。

原発閉塞隅角緑内障は、房水の通り道の「隅角」が狭くなり、排出されずに行き場をなくした房水によって眼圧が上昇することで起こります。原発閉塞隅角緑内障は、徐々に症状が進行する「慢性型」と眼圧が急激に上昇する「急性型」に分けられます。

急性型は「急性緑内障発作」とも呼ばれ、何らかの原因で完全に隅角が閉じてしまうことで起こります。急激に症状が進行し短時間で失明に至る危険性もあるため、注意が必要です。

2 : 発達緑内障(先天緑内障)

発達緑内障は、隅角に生じた生まれつきの発育異常によって眼圧が上昇することで起こります。眼圧の上昇によって以下のような症状がみられます。

- 涙が多い

- 光を極端に眩しく感じる

- まぶたがピクピク動く

- 黒目が白く濁る

- 黒目が大きく見える

発達緑内障は、一般的に早期の手術が必要とされます。

3 : 続発緑内障

続発緑内障は、以下にあげたような特定の「病気」や「要因」によって眼圧が上昇することで起こります。

- 目の外傷

- ぶどう膜炎

- 糖尿病網膜症

- 網膜静脈閉塞症

- 糖尿病

- ステロイド薬の長期使用

これ以外にも、様々な原因が知られています。

続発緑内障を発症すると、視野の欠けや視力低下といった症状がゆっくりと進行していきます。眼圧が急激に上昇した場合、急性緑内障発作が起こることもあります。進行を防ぐためには、原因を早期に突き止め、なるべく早く原因に合わせた治療を開始することが重要です。

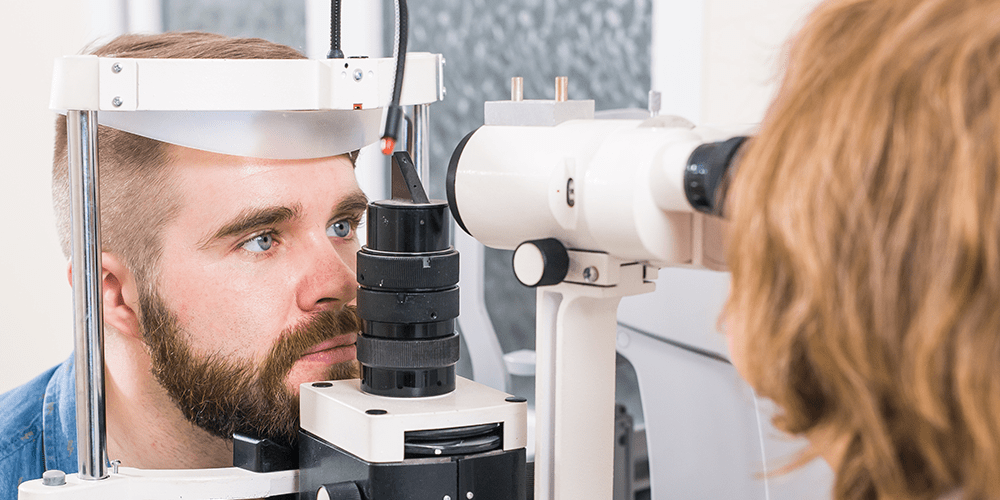

眼圧の検査・治療方法

眼圧は「眼圧検査」と呼ばれる検査で測定されます。眼圧検査では、眼圧を数値で確認できます。目の表面に直接器具をあてて測定する方法と、目の表面に空気をあてて測定する方法があり、必要に応じて使い分けられます。

しかし、眼圧は個人差が大きいのに加え、1日の中でも変動します。また、眼圧が正常でも「正常眼圧緑内障」と呼ばれる緑内障を発症することもあります。緑内障を発見するためには、眼圧検査だけでなく、視神経の状態を調べる「眼底検査」や視野の欠けを調べる「視野検査」を併せて行う必要があります。

検査の結果、眼圧が高い場合は眼圧を下げる目薬で治療が行われます。目薬で効果が不十分な場合は、手術やレーザー治療などの外科的治療も検討対象です。急性緑内障発作の場合は、より早急に眼圧を下げる必要があるため、即効性のある目薬や点滴薬による治療や緊急手術が行われます。

眼圧が多少高くても自覚症状がないことも多く、自分では異常に気づきにくいことがあります。緑内障などの目の病気を予防するためには、眼圧の異常を早期に発見し、少しでも早く治療を開始することが重要です。少なくとも年に1回は定期的な検診を受けるようにしましょう。

眼圧を上げないための対策

眼圧が高くなることによるリスクを詳しく説明してきましたが、眼圧を上げないための対策はないのでしょうか?

当然ですが緑内障と診断された方には目の中の房水の量を調節することで眼圧降下作用のある点眼薬が処方されます。しかし、ここでは私たちが日常生活でできる眼圧を上げないための行動を紹介します。

食べ物

目に良いと言われているカシスに含まれるカシスアントシアニンは眼圧の上昇を抑える効果が期待できます。

また、一日一杯のコーヒーも眼圧コントロールに有効と言われています。ただし、カフェインの過剰摂取は逆に眼圧上昇を招くこともありますので、あくまで適量なら効果があるということです。

タバコを控える

喫煙はによる健康への悪影響は、目の病気に対しても同様にリスクが高くなります。煙草に含まれるニコチンの血管収縮作用は目の血流を悪くし、眼圧上昇に繋がると言われています。喫煙は目も含めた全身に悪影響を及ぼします。

有酸素運動

ウォーキングなどの有酸素運動は全身の血行を良くし、目の血流改善のためにも積極的に取り入れましょう。逆にウェイトリフティングなどの無酸素運動は全身にかかる圧力が高いため眼圧上昇に繋がると言われています。

目の周りを温める

目の周りを温めることも手軽にできる方法です。目の周りの血流が改善され、眼圧上昇を抑えるだけでなく、目の筋肉の疲れをとり目全体を癒すことができます。

当たり前のことばかりになってしまったかもしれませんが、眼圧を上げないためには生活習慣の見直しが大切です。

気になることがあるなら病院へ

眼圧の説明から眼圧を上げないための対策まで説明させていただきましたが、眼圧が上がることによるリスクは十分ご理解いただけたと思います。

眼圧が高いと緑内障になる可能性が上がります。40歳以上の20人に1人が緑内障と言われており、実は日本人の失明原因第一位の病気です。緑内障によって欠損した視野は今の医学では元に戻すことができないため、緑内障は早期発見・早期治療が重要です。

気になる症状がある時はもちろんですが、症状がない時でも是非一年に一回は病院で詳しく診てもらうことをおすすめします。

まとめ

眼圧は目を球形に保つために一定以上は必要なものですが、眼圧が高すぎると目の中の神経を痛めてしまうなどの障害が発生します。

眼圧が上がる原因はざまざまですが、多少上がっても自覚症状がないことも多く、自分では異常に気づきにくいことがあります。緑内障などの目の病気を予防するためには、眼圧の異常を早期に発見し、少しでも早く治療を開始することが重要です。

少なくとも年に1回は定期的な検診を受け、その上で自分でできる対策も試してみましょう。