目次

そもそも視力とは?

度数との違いは?

「視力」と「度数」はよく混同されやすいですが、まったく別のものです。

視力とは、物を見るために必要な目の能力のことを意味します。「視力0.5」「視力1.2」などと小数で表し、数値が1に近いほど視力が良く、0に近いほど視力が悪いという意味です。

視力にはメガネなどで矯正して良く見える状態である矯正視力と、何も装用していない裸眼視力があります。眼科や眼鏡店においては多くの場合「視力」というと「矯正視力」のことを指します。

一方、度数とは近視や遠視といった屈折異常を矯正し、良好な視力を得るために必要なレンズの強さを意味しています。

視力と度数には関連がありますが、視力から度数を、度数から視力を計算して導き出すことはできません。また、同じ視力の人が2人いたとしても、それぞれの度数は同じとは限りません。人によって近視や遠視などの屈折異常はもちろん、目の形状などの構造にも違いがあるためです。

自分の視力や度数を正しく知るためには、眼科での検査や眼鏡店での視力測定を受ける必要があります。

メガネとコンタクトレンズの度数の違いとは

「メガネとコンタクトレンズの度数は同じなのか?」「メガネの度数をそのままコンタクトレンズに使ってもよいのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。

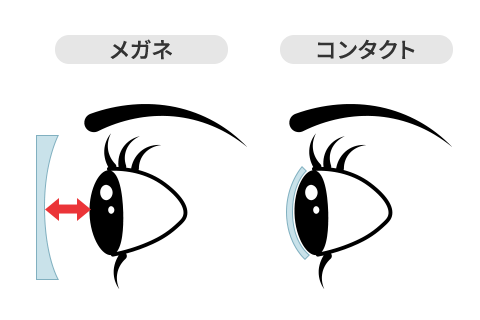

メガネとコンタクトレンズでは度数が異なるため、メガネの度数をコンタクトレンズに利用することはできません。

その理由は、メガネとコンタクトレンズはそれぞれ目の表面からレンズまでの距離(頂点間距離)が違うためです。頂点間距離によってレンズの矯正効果が変わってくるため、目の表面に直接レンズを載せるコンタクトレンズと、目からレンズまで距離があるメガネでは度数が異なるのです。

近視や遠視、乱視などの屈折異常の度数が強いほど、頂点間距離による屈折効果の変化は大きくなります。そのため、軽い近視など屈折異常が軽い場合は、メガネとコンタクトレンズの度数がほとんど同じになることもあります。

しかし、屈折異常が軽い場合も、実際にコンタクトレンズを装用しながらの度数調整が必要です。メガネの度数を参考に、自己判断でコンタクトレンズの度数を決めることは避けてください。

通常のコンタクトとカラーコンタクトの度数の違いはある?

近年は、おしゃれ目的のためにカラーコンタクトレンズ(カラコン)を使用する人も増えています。カラコンと通常のコンタクトレンズの度数は異なるのでしょうか?

基本的には、カラコンと通常のコンタクトレンズの度数は同じです。しかし、レンズのデザインや種類によっては見え方が変わる場合があるため、カラコン購入時は改めて検査をするのが望ましいでしょう。

普段コンタクトレンズを使用しない方がカラコンを購入する場合、度なしか度ありか悩むかもしれませんが、眼科や眼鏡店などで視力と度数を測定し、必ず眼科で処方箋をもらいましょう。

「最近見えにくいから、度数を入れてみようかな」と自己判断で度ありのカラコンを使用することは避けてください。

カラコンは処方箋なしでも気軽に購入できるため、カラコン装用による目のトラブルや眼障害が問題となっています。日本コンタクトレンズ学会のアンケート調査によると、カラコン装用によって眼障害を起こした内の約80%が、購入時に眼科を受診していないと回答しています。

度数の合わないコンタクトレンズ・メガネが及ぼす影響

度数の合わないコンタクトレンズを使用していると、疲れ目、頭痛、肩こり、吐き気など様々な症状を引き起こす可能性があります。

特に注意が必要なのは、目に適した度数に対してレンズの度数が強すぎる「過矯正」という状態です。過矯正は目のピント合わせを行う筋肉に大きな負担がかかり、視力低下の原因となることもあります。疲れ目がひどい場合は、過矯正が原因かもしれません。

また、片目だけ度数が合っていない場合も要注意です。人間の目は、左右それぞれの情報を脳で立体映像として処理します。そのため、左右の見え方のバランスが悪くなると、脳内でうまく処理できず目や体の不調が生じてしまうのです。

コンタクトレンズの度数が合わないことによって目を酷使したり、はっきりと見えずストレスを感じたりすると、副交感神経に影響を与えて寝付けなくなってしまうこともあります。

「度数が合っていないけど、もったいないのでそのまま使っている」「度数が分からないから適当に選んでいる」という人は、一度眼科での検査や眼鏡店での視力測定をしっかりと受けることをおすすめします。

コンタクトレンズの度数を

適切に確認してもらう方法

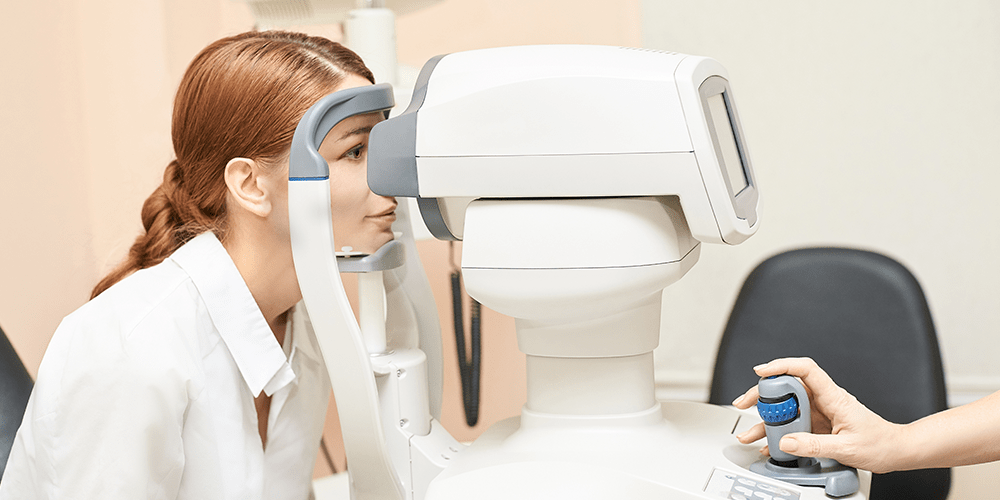

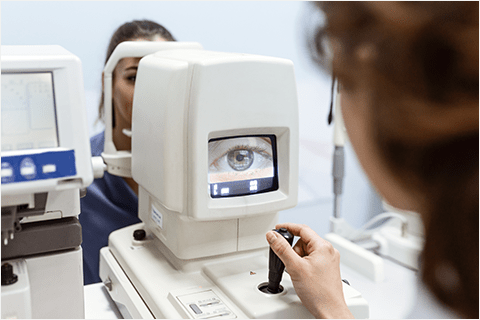

はじめてコンタクトレンズを購入する際は、どのようなコンタクトレンズであっても必ず眼科医の健診・処方が必要です。

コンタクトレンズの度数を計測する方法として、他覚的屈折検査と自覚的屈折検査(視力検査)があります。

他覚的屈折検査

- 特徴 : 気球の写真が見える検査。近視や遠視など屈折異常の大まかな度数や、目の表面の形を測定

- 目的 : コンタクトレンズのカーブ(ベースカーブ)を決める際の参考値を知る

自覚的屈折検査(視力検査)

- 特徴 : 他覚的屈折検査で得られたデータを参考に屈折異常を矯正

- 目的 : 良好な視力が得られる度数を詳しく検査する

コンタクトレンズは視力矯正を目的とした「医療機器」です。使い方によっては眼障害などのリスクがあることをきちんと理解しておきましょう。正しい使い方を心がければリスクの心配はいりません。

コンタクトレンズの

処方箋の見方一覧

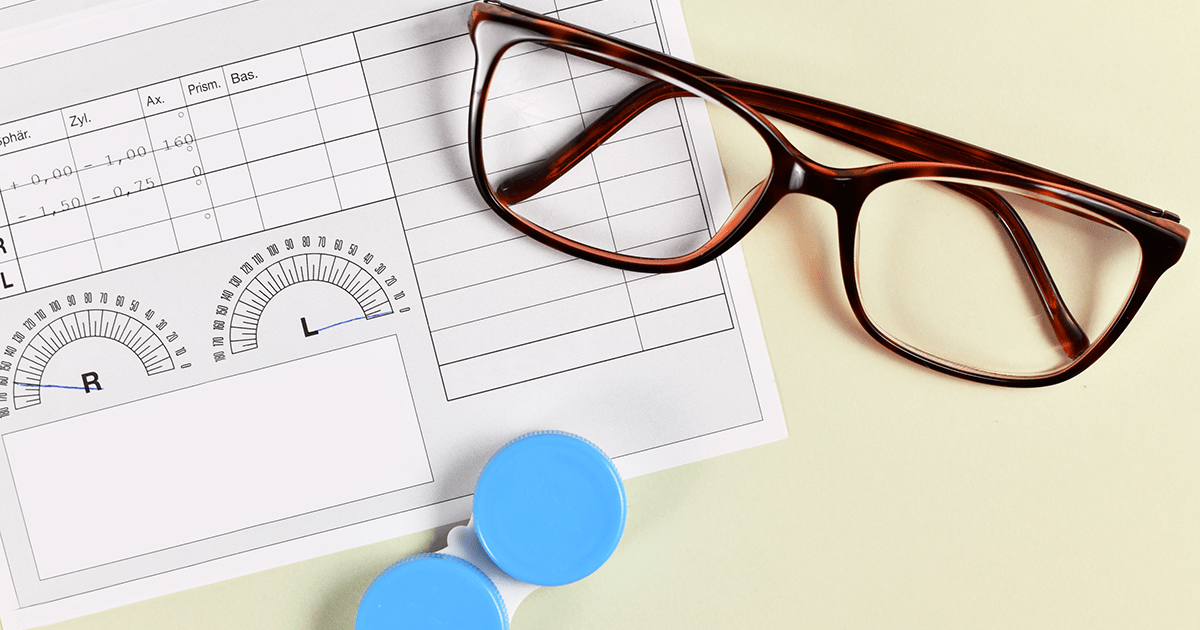

眼科で検査を受けると、処方箋が発行されます。コンタクトレンズの処方箋には次の項目が記載されています。

- RとL

- 球面度数/SPH(S)

- 円柱度数・乱視度数/CYL(C)

- 加入度数・ADD

- 円柱軸・乱視軸/AXIS

- FOR DISTANCE(遠用)・FOR READING(近用)

- 瞳孔間距離/PD(Pupil Distance)

アルファベットが多く、何を意味しているか分からない項目も多いでしょう。それぞれの項目について、見方を解説します。

1 : RとL

「R」は右目(Right)、「L」は左目(Left)の度数のことです。

同じ人の目でも左右の目で状態が異なれば、コンタクトレンズの度数はそれぞれ変わります。処方箋には左右の目に合ったそれぞれの度数を示しています。

2 : 球面度数/SPH(S)

球面度数は、遠視と近視を矯正するための度数で「SPH」と表されます。コンタクトレンズのパッケージには「POWER」「PWR」「P」「D」と記載されていることもありますが、同じ意味です。

物をクリアに見るためには網膜にピントを合わせる必要があります。

- 遠視 : 網膜よりも奥に結像している状態 / 使用するレンズ:プラス(+)

- 近視 : 網膜よりも手前に結像している状態 / 使用するレンズ:マイナス(−)

網膜にピントが合うよう「SPH」のレンズで結像する位置を補正する必要があります。

3 : 円柱度数・乱視度数/CYL(C)

乱視度数(円柱度数)とは、乱視を矯正するための度数です。

乱視度数は一般的に「CYL」と表記し、処方箋では「CYL-1.25D」などと表します。度数の数字が大きいほど、乱視が強いことを意味しています。

乱視とはものが歪んで見える、二重に見える症状です。目の形状がやや歪んでいることで起こります。目の縦方向と横方向で屈折力に差があるため、レンズで補正する必要があります。

ソフトコンタクトレンズの場合は矯正できる乱視度数に限界があるため、乱視が強い人は乱視矯正効果が高いハードコンタクトレンズを選んだ方が良い場合もあります。

4 : 加入度数・ADD

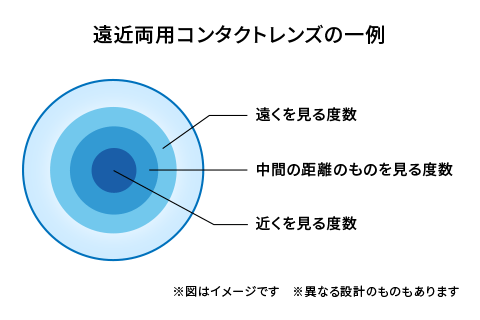

加入度数とは近くを見るために必要な度数で「ADD」と表されます。

メガネと同様にコンタクトレンズも遠近両用タイプがあり、加入度数は遠近両用コンタクトレンズの度数において重要な度数です。

処方箋では「ADD+1.25D」などと表記されます。数値が大きくなるほど加入度数が強い(遠くと近くで度数の差が大きい)という意味です。

加入度数は、元々の屈折値(遠視、近視など)や年齢に合わせて検査して決まります。

遠近両用コンタクトレンズは通常のコンタクトレンズよりもやや見え方の質が低下する場合もあるため、実際に試して見え方を確認しながらレンズを選ぶことをおすすめします。

5 : 円柱軸・乱視軸/AXIS

乱視軸(円柱軸)とは、乱視を調整する際に必要な数値です。

乱視になると歪みによって視界が特定の方向にぶれてしまうため、ぶれを調整するために乱視度数と乱視軸を合わせます。

乱視軸は、特定の方向にぶれた視界を調整するために必要な角度を0~180度で表しています。一般的に乱視軸は「AXIS」と表記され、「AXIS180°」などと表します。

6 : FOR DISTANCE(遠用)・FOR READING(近用)

FOR DISTANCE(遠用)・FOR READING(近用)はレンズの用途を表しています。

FOR DISTANCE(遠用)は遠くを見るため、FOR READING(近用)は近くを見るためのレンズです。

一般的な視力の低下により、遠くが見えにくい場合は遠用を使います。老眼などにより近くが見えにくい場合や、読書の際に細かい字が見えにくい場合は近用を使います。

7 : 瞳孔間距離/PD(Pupil Distance)

目の中心にある黒目の部分を瞳孔といいます。左目の瞳孔から右目の瞳孔までの距離(目幅)を、瞳孔間距離(Pupil Distance、PD)といいます。

瞳孔間距離は、レンズの焦点を目の位置に合わせるために必要な数値です。目の位置に焦点が合わなければ、視界がクリアに見えなかったり目が疲れやすくなったりします。

コンタクトレンズの度数を

確認する方法

コンタクトレンズの度数は、外箱やパッケージ(コンタクトレンズが個別に収納された容器)、処方箋から確認できます。

ここでは、それぞれの見方について詳しく解説します。

コンタクトレンズの度数は、外箱やパッケージに記載された「POWER」の数値で確認できます。

「POWER」は、「PWR」「P」「D」「SPH」と表記されることもあります。

±0.0は度のない状態を示し、+0.25以上は遠視、−0.25以下は近視を矯正する度であることを意味し、POWERの数値が高いほど度数が強いことを表します。

ただし、乱視用、遠近両用のコンタクトレンズにおいては表記方法に多少の違いがある点に注意してください。

また、眼科で発行される処方箋(装用指示書)でも、コンタクトレンズの度数を確認できます。

処方箋には商品名や有効期限が記載され、度数は「POWER」や、「PWR」「P」「D」「SPH」と省略して表示されます。

コンタクトレンズのサイズや期限の確認方法

コンタクトレンズには、度数のほかにも確認すべき表記があります。

BC(ベースカーブ)はレンズのカーブ度合いを示します。

大きい数値であるほどカーブがゆるやかで、小さい数値ほど急なカーブを意味します。

DIA(直径)はレンズのサイズを示します。

サイズが大きいほど、目を覆う範囲が広がりますが、酸欠や疲れ目のリスクも高まります。

使用期限は、未開封のレンズの保管期限を示します。

使用期限をすぎたレンズは劣化している恐れがあり、目にトラブルを引き起こす可能性があるため、使用しないようにしましょう。

コンタクトレンズの度数に

限界はある?

コンタクトレンズにおける度数の限度は「レンズの製造範囲によるもの」と「目の状態によるもの」があります。

コンタクトレンズもメガネと同じように、度数が強くなるとレンズが厚くなります。目の上に直接乗せるコンタクトレンズは、厚くなりすぎると違和感を覚え、装用感が悪くなるため、製造範囲の上限があるのです。

コンタクトレンズは屈折異常の程度やライフスタイルに応じて、ハードまたはソフトから選択します。ソフトコンタクトレンズとハードコンタクトレンズについて、レンズの製造範囲をまとめました。

- <ソフトコンタクトレンズ> 近視 : 約-12.00D / 遠視 : 約+5.00D

- <ハードコンタクトレンズ> 近視 : 約-25.00D / 遠視 : 約25.00D

また、目の状態が悪かったり病気などがあったりすると、いくら度数を合わせても良好な視力が得られない場合もあります。度数さえ強くすれば、どんな目でも良く見えるようになるわけではないことを理解しておきましょう。

なお、疾患が原因でなければ、視力0.1以下の場合でもコンタクトレンズにより矯正が可能です。

まとめ

コンタクトレンズの度数や視力との関係を正しく理解することは、自分に合った度数のレンズを選ぶ上で大切です。

コンタクトレンズの度数は、外箱やパッケージ、処方箋から確認できます。度数には様々な指標があり、眼科では検査の結果を通してあなたの目に合ったコンタクトレンズを処方してくれます。

近年はコンタクトレンズを処方箋なしでも気軽に購入できるところが増えてきましたが、視力矯正のための医療機器です。「コンタクトレンズは不具合があった場合、人体に与えるリスクが高い」とされる高度管理医療機器(クラスⅢ)にも分類されており、間違った使い方は眼障害のリスクを高めてしまいます。

コンタクトレンズはきちんと検査を受けた上で処方してもらい、自己判断で度数を選ぶことは避けてください。

自分に合った度数のコンタクトを装用して、大切な目を守りましょう。