目次

「日が落ちると視力が下がる気がする」

「暗い部屋だとやけに見づらい」

このように、明るさによって見え方が大きく左右される症状の一つに「夜盲症(やもうしょう)」が挙げられます。

本記事では、暗いところで物が見えづらい夜盲症の原因と、どのように対処していくべきなのか詳しく解説します。

夜盲症(鳥目)とはどんな病気?

夜盲症は暗いところで目が見えにくくなる症状のことです。

人間の網膜は明るい場所で働く視細胞(錐体細胞)と暗い場所で働く視細胞(杆体(桿体)細胞)が異なります。夜盲症の人は、あたりが暗い時に情報を受け取る細胞が正常に働かないため、光の少ない(薄暗い)場所だと物が見えにくくなるのです。

正常であれば、日中外にいる間は錐体細胞が光を受け取り、物の形や色を認知するため、どんな形でどんな色の物が存在しているのか脳に情報が伝わります。

照明を消した部屋や映画館など薄暗いところに入ると杆体細胞がはたらき、どこに何があるかぼんやりと把握できるようになります。

夜盲症では暗いところで働くはずの杆体細胞が正常に機能しないため、物の形を把握することができなくなるのです。

夜盲症(鳥目)の症状とは?

見え方を画像で解説

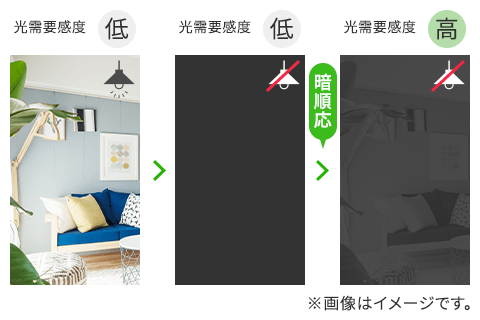

夜盲症は暗いところで見えにくくなる症状ですが、原因や障害の進行の程度によってどのくらい見づらいかが変わります。

夜盲症で最も多い症状は暗順応の遅延と夜間の視力低下の2つです。

暗順応の遅延

暗順応とは、明るいところから暗いところへ移動した際、最初は真っ暗で何も見えないものの、時間が経つにつれ、徐々に物の形が見えるようになる正常な目のはたらきです。

暗順応は、光を感じとる錐体細胞から暗いところで働く杆体細胞に役割がシフトする時間を指し、正常な人でも暗順応が始まってから完了するまで10分~30分ほど要します。

暗順応の遅延とは、暗いところで「目が慣れる」まで2~3時間かかったり、いつまで経っても「目が慣れない」状態になったりすることを指します。

夜盲症(鳥目)の原因を分類ごとに解説

夜盲症の原因は複数あり、原因と症状の進行度合によって、夜盲症の現れ方にはかなりの個人差があります。

夜盲症には大きく分けて先天性と後天性があり、それぞれを詳しく見ていきましょう。

先天性夜盲症

先天性夜盲症には、進行を伴う夜盲症と進行しない夜盲症の2つがあります。

先天性進行性夜盲症

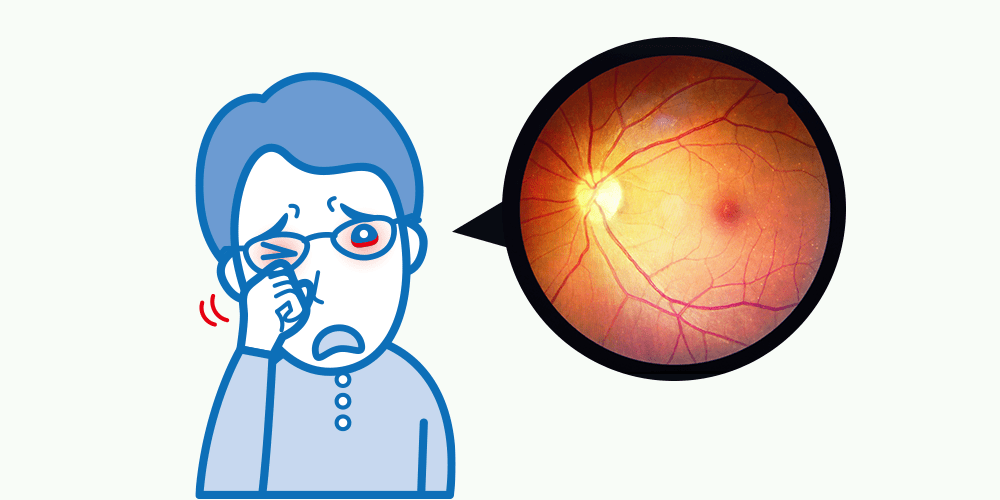

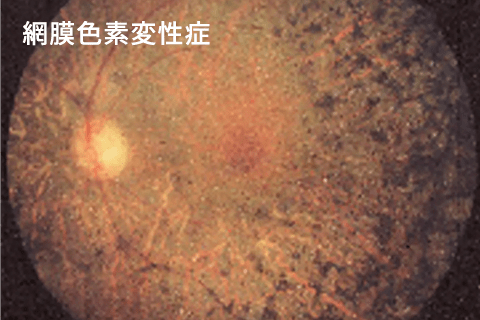

先天性で進行する夜盲症の代表的な疾患には網膜色素変性症があります。網膜色素変性症は徐々に視野が狭くなっていき、視力障害や眩しさを併発し、最終的には失明にいたる難病指定の眼疾患です。

網膜色素変性症はゆっくりと杆体細胞から障害されていくことが知られています。杆体細胞は網膜の周辺部に最も多く存在していることから「杆体細胞の障害=周辺の視野から徐々に欠ける」、つまり視野狭窄を引き起こすのです。

進行の程度には遺伝的な要因や個人差があり、20~30年かけて進行する人や、ほとんど進行していないように感じるほどゆっくりな人もいます。

詳しくは『網膜色素変性症の症状や原因・遺伝率・治療方法を解説』の記事もご覧ください。

(画像出典:網膜色素変性症 – 福永眼科医院 / 網膜色素変性症 http://www.fukunaga-ganka.jp/15295681203864)

先天性停止性夜盲症

先天的でも夜盲症が進行しない疾患には、白点状眼底や小口病があげられます。

白点状眼底や小口病は遺伝子疾患による先天性眼底疾患であり、暗順応の著しい遅延(暗いところで目が慣れるまでの時間が長い)が見られます。白点状眼底の人は暗いところで目が慣れるために、少なくとも2時間以上を要します。時間が経てば正常の目と同じ見え方になるのが特徴です。

物を見るのに重要な錐体細胞が障害される疾患を併発しない限り、主な症状は夜盲症であり、通常は視力や視野、色覚に影響はありません。

後天性夜盲症

後天性夜盲症の代表的なものにはビタミンA欠乏症があげられるほか、進行した緑内障や糖尿病網膜症などでも症状が現れます。

後天性夜盲症として真っ先に名前の挙がるビタミンA欠乏症ですが、栄養失調によって生じるものと消化器官の疾患や肝障害によってビタミンAを吸収・保存できない病気から生じるものがあります。

現代の日本では栄養不足によるビタミンA欠乏症はほとんどなく、多くが後者の内臓疾患によるものです。

夜間の視力低下

夜間の視力低下も、夜盲症の原因疾患によって発症する人とそうでない人がいます。

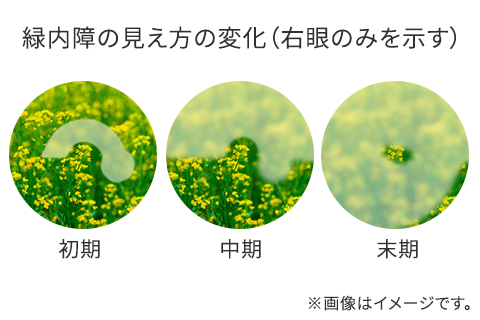

緑内障が進行すると視野が欠け、視野が欠ける範囲の広さや欠けてくる箇所によっては、明るい場所でさえ物がかすんだり薄暗く感じたりします。そうなると暗い場所ではさらに見づらくなり、暗所や夜間の視力低下が顕著になります。

また、糖尿病網膜症も進行すると視力や視野の障害を発症し、明るいところ暗いところに限らず物の見えにくさを感じます。

緑内障や糖尿病網膜症は暗いところで働く杆体細胞が正常に作用しないというより、眼疾患によって錐体細胞も杆体細胞もダメージを受け、視機能そのものが障害されているという状態です。

夜盲症(鳥目)の検査・診断方法

夜盲症の検査について、代表的な方法をご紹介します。症状によってはこれらの検査を組み合わせて診断する場合もあります。

眼底検査

眼底検査では、眼底鏡や眼底カメラで目の奥にある血管や網膜、視神経を調べます。

少し眩しく感じますが、痛みはありません。眼底検査により、小口病であれば金箔状の反射が、白点上眼底であれば無数の点が見られます。網膜色素変性症の場合は眼底の周辺に色素沈着が見られる場合が多いです。

視野検査

夜盲症が疑われる場合、まずは一般的な視力検査とあわせて視野検査が行われます。先天的な夜盲症であれば視野は正常ですが、進行性の夜盲症や後天性夜盲症であればドーナツ状の暗点や、一部の視野の欠損がみられます。

光干渉断層計(OCT:optical coherence tomography)

OCTとは、網膜の断面像を非常に細かいレベルで撮影することができる機械です。

この検査では患者さんにかかる負担が少なく、検査の所要時間も5~10分程度です。網膜色素変性であれば、網膜の一部が欠けて見えることがあります。

網膜電図(ERG:electroretinogram)

ERGとは、眼に光を当てた時に発生する網膜全体の電位変化を記録し、電位の波形から網膜のはたらきを調べる測定法です。

夜盲症には色々な分類がありますが、ERGはすべてのタイプの夜盲症に対して有効です。夜盲症の初期で眼底に異常がみられなかった場合でも、ERGで異常がみつかることもあります。

暗順応検査

暗順応検査とは暗順応計という機械を使い、暗いところにいる時の見え方を調べる検査です。

夜盲症の人は「目が慣れる」状態になるまで時間がかかったり、いつまでも「目が慣れない」状態になっていたりします。暗順応にかかった時間や、最終的な見え方を確認することで、夜盲症の症状を確認します。

眼底自発蛍光(FAF:fundus autofluorescence)

眼底自発蛍光は、眼底自体から出ている蛍光を観察、撮影する方法です。

造影剤を使わずに検査できるため患者さんの負担が少なく、蛍光の強さを測定することで数値により病気を評価できます。網膜色素変性など網膜の病気を確認するために用いられます。

夜盲症(鳥目)の治療方法は?

原因にもよりますが、夜盲症の根本的な治療はまだ確立されていません。

糖尿病や消化器疾患による夜盲症であれば、まずは内科・消化器科との連携をし、原因疾患の治療にあたります。

緑内障は視野障害が進行しないよう、点眼や手術療法による治療方法が存在しています。

しかし遺伝的要因の絡む先天性夜盲症の場合には治療法がなく、眩しさよけに遮光レンズという特殊なメガネをかけて対処することが多いです。

まとめ

今回は夜盲症の見え方や原因、対処方法について解説しました。

先天性の夜盲症では根本的な治療法がありません。しかし、後天性の夜盲症では早期に発見し経過を診ていけば、進む症状に対し、早めの対処ができます。

夜盲症の多くは遺伝的な要因が関係しているため、もし症状がなかったとしても、家族内に発症者がいる場合は一度眼科を受診してみるのがよいでしょう。

夕方、もしくは夜に日中と異なり見え方に違和感がある人は、緑内障や糖尿病網膜症などほかの疾患が関わっている可能性もあるため、早めの眼科受診を心掛けてください。